A soja que asfixia, destrói terras e adoece corpos no Baixo Tapajós. Entrevista especial com Fábio Zuker

Em pesquisa de doutorado, antropólogo analisa como a monocultura e toda sua cadeia nefasta dizima a vida na floresta e nega a ancestralidade dos povos

“Se eu vendo minha casa, meu terreno, estou vendendo junto o meu corpo e os meus filhos”. A afirmação é da pajé e professora Eluídes, indígena da região do Baixo Tapajós, e é ilustrativa para compreendermos como terra, mata, animais e seres humanos são um só na cosmovisão ameríndia. Ela é um dos muitos personagens que o antropólogo Fábio Zuker conheceu ao longo de sua pesquisa de doutorado no Pará. Essas pessoas o fizeram compreender que “o mundo pelo qual lutam os Tupinambá é um mundo que permite a multiplicação das formas de vida”.

Em contrapartida, também descobriu a avesso desse mundo. “É sobre a expansão da soja que, finalmente, acabei me debruçando mais na pesquisa. Defendo que há um processo de expulsão por asfixia, que, muito concretamente, opera a partir da relação fazendeiro-soja-veneno, pelos agrotóxicos (glifosato), expulsando as pessoas de suas casas, esvaziando territórios, para permitir o avanço do monocultivo de soja”, explica, na entrevista concedida por e-mail ao Instituto Humanitas Unisinos – IHU.

Não é à toa que o entrevistado considera que muitos conceitos ocidentais, como o de antropoceno, não dão conta da realidade que se vive. É por isso, por exemplo, que prefere a ideia de plantationceno. “Comparto das críticas que consideram o conceito [de antropoceno] incapaz de diferenciar criticamente as relações de poder e étnico-raciais envolvidas no fenômeno, uma perspectiva que não vem de lugar nenhum e que ‘falha em endereçar a despossessão de terras indígenas, colonialismo, escravidão e os impactos racionalizados das mudanças climáticas’”, analisa.

Nesse mesmo movimento, Fábio Zuker procura ver o neoliberalismo não como abstração, mas como materialidade da ação da monocultura de soja que avança sobre os modos de vida originário. “O que importa à neoliberalização do Tapajós é a inserção de tudo e todos em cadeias de geração de valor”, resume, ao apresentar a ideia diametralmente oposta à cosmovisão dos povos indígenas. Aliás, povos que corporificam esse neoliberalismo. “No Baixo Tapajós, e especialmente nas aldeias Tupinambá, ouvi com frequência a seguinte reflexão: ‘não vivemos mais tanto tempo quanto antes’, ‘não temos mais a força dos antigos’”, ilustra.

Como responder ao que o antropólogo tipifica como “agronecroplítica”? Justamente com o modo Tupinambá de ser e sua resistência na luta. “Se algo podemos aprender com os Tupinambá, com os demais povos indígenas do Baixo Tapajós em luta por seus territórios, é a importância de se contrapor aos projetos de destruição de diferentes formas de vida representados pelo agronegócio, pelo garimpo, pelo desmatamento”, aponta Zuker.

Fábio Zuker (Foto: Arquivo Pessoal)

Fábio Zuker é antropólogo, doutor em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo – USP. Recentemente, defendeu a tese intitulada Fazer mundos, destruir mundos e refazê-los: ensaios de antropologia política no Baixo Tapajós, sob orientações do Professor Dr. Renato Sztutman, do departamento de antropologia da USP. Zuker ainda é pós-doutorando no Brazil Lab, da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, onde dá prosseguimento às suas pesquisas e leciona cursos sobre formas indígenas de fazer política em meio a violentas situações coloniais, Zuker é autor reportagens e ensaios, além dos livros Vida e morte de uma baleia-minke no interior do Pará e outras histórias da Amazônia (Fábio Zuker/Publication Studio São Paulo, 2019) e Em rota de fuga: ensaios sobre escrita, medo e violência (Quadradocirculo, 2020).

Confira a entrevista.

IHU – Tratando de uma perspectiva bem etnográfica de sua pesquisa, como descreve o avanço da degradação do Baixo Tapajós?

Fábio Zuker – Essa pesquisa de doutorado que acabo de defender no final de 2022, e que leva como título “Fazer mundos, destruir mundos: ensaios de Antropologia Política no Baixo Tapajós”, foi desenvolvida ao longo de seis anos. Tive um longo pré-campo na região, sobrepondo atividades que se beneficiaram mutuamente, como a apuração jornalística e a etnografia em si. Faço esse pequeno preâmbulo, pois foi a partir da observação das formas de destruição que constituem o avanço do neoliberalismo na região que define o tema da pesquisa em si.

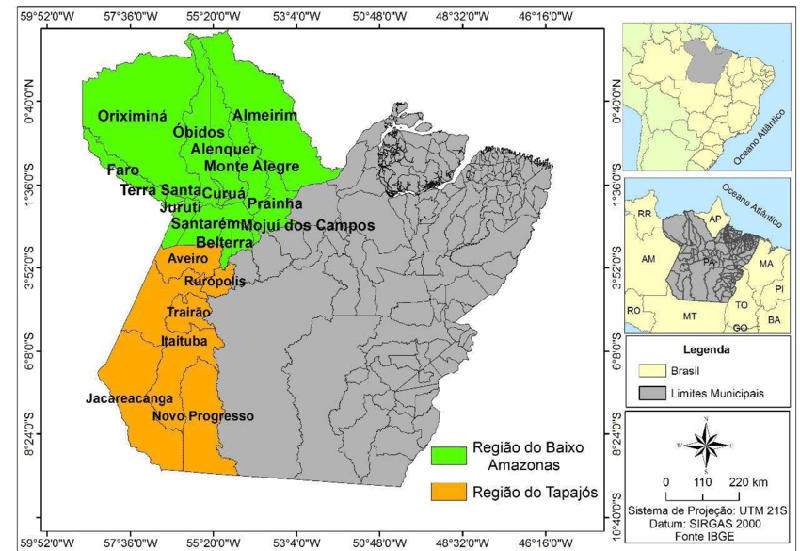

Localização dos municípios das regiões do Baixo Amazonas e Tapajós, Pará | Mapa: IBGE

Concretamente, estamos falando da construção de cerca de 40 usinas hidrelétricas na bacia do Tapajós – a maior e mais preocupante delas, São Luiz do Tapajós, que inundaria territórios dos indígenas Munduruku, foi arquivada. Mas seu fantasma ainda ronda a região e se faz presente nas dezenas de outras já construídas ou em construção. O garimpo ilegal, que está concentrado no Médio e Alto Tapajós, também impacta a região do Baixo, com a contaminação por mercúrio, que afeta inclusive moradores da área urbana de Santarém, distante cerca de 300 km do foco dos garimpos. Além disso, a mudança na coloração da água impacta também na soberania alimentar das populações que dependem do peixe como principal fonte de proteína animal – já que o garimpo destrói lugares de reprodução do peixe e, com a água mais turva tomada por sedimentos, dificulta a pesca.

A soja e o sufocamento

O desmatamento e a intensificação da monocultura da soja é outro aspecto disto que na tese denomino neoliberalização da floresta amazônica. É sobre a expansão da soja que, finalmente, acabei me debruçando mais na pesquisa. Defendo que há um processo de expulsão por asfixia, que, muito concretamente, opera a partir da relação fazendeiro-soja-veneno, pelos agrotóxicos (glifosato), expulsando as pessoas de suas casas, esvaziando territórios, para permitir o avanço do monocultivo de soja. Sobre este ponto, trago uma reflexão mais detida abaixo.

Ruralistas negam a identidade indígena, a fim de negar o direito dessas populações a seus territórios – Fábio Zuker

TweetPara completar o quadro do avanço da destruição no Baixo Tapajós, cabe citar ainda outros elementos: a construção de portos de escoamento de soja. O aumento da dependência de alimentos da cidade, por parte de populações indígenas, ribeirinhas e quilombolas. A acusação, por parte de setores ligados aos sojeiros, de que populações em luta por seus territórios e modos de vida seriam “falsos índios” – ou seja, parte do agronegócio local, com o apoio de seus ideólogos, incluindo um antropólogo ruralista, promove o ódio racial contra as populações indígenas. Ruralistas negam a identidade indígena, a fim de negar o direito dessas populações a seus territórios.

A aridez da lavoura que interrompe a floresta é apenas a face mais visível da degradação pelo cultivo de soja no Tapajós | Crédito: acervo de pesquisa de Fábio Zuker/Foto: Bruno Kelly

Outro aspecto do avanço dos monocultivos de soja sobre a floresta tropical possui uma dimensão ecológico-sanitária. Refiro-me à criação de uma dialética entre territórios adoecidos e que se convertem também em produtores de doenças, em especial de hantaviroses (família de vírus transmitidos por roedores, com potencial epidêmico, e que se proliferam com maior facilidade em ambientes onde ocorreu a alteração do uso do solo, de florestas para grãos). Uma verdadeira agronecropolítica, uma política da morte, da destruição, está em curso no Tapajós.

Arco Norte

Desta forma, acredito que seja possível dizer que no leito do rio Tapajós e de seus subsidiários, no oeste do Pará, a vida de quem depende da floresta e dos rios para viver não tem sido nada tranquila. O que acontece no Tapajós é, em parte, uma das facetas do projeto chamado Arco Norte, que visa transformar parte da região Norte do Brasil – em especial, Pará e Maranhão – em grandes portos escoadouros da produção do Centro-oeste. Com mais portos, importante notar, cria-se também a infraestrutura para mais desmatamento e acelera-se a conversão da floresta em campos de soja. É um processo que envolve megaprojetos em outros rios, como Tocantins e Xingu. Mas é ao redor da BR-163, que por ora liga Cuiabá a Santarém e acompanha o Tapajós, que concentra as atenções.

É, assim, impossível realizar uma etnografia na região do Baixo Tapajós sem descrever a dinâmica destes conflitos e as formas de destruição que os compõem.

IHU – Podemos associar esse capitalismo liberal que avança sobre a floresta amazônica com o colonialismo empregado nos séculos XVI, XVII e XVIII? Que rupturas e continuidades ocorrem nesse processo?

Fábio Zuker – Eu não me debrucei com ênfase em traçar uma relação com outros momentos do colonialismo na Amazônia. Esta é uma etnografia muito centrada na atual gramática dos conflitos da região, no modo como eles são vividos e significam outras coisas (diferentes e mais complexas do que poderíamos imaginar, ao falar de conflitos de terras), para as populações indígenas. Mas eu entendo que se trata, sim, de uma continuidade e aprofundamento, tanto em intensidade quanto em abrangência, das formas de colonização que compuseram este território.

Gostaria aqui de dialogar também com um livro, que influenciou muito a minha pesquisa, “The Government of Beans: Regulating Life in the Age of Monocrops” (Duke University Press, 2020) (Governo dos grãos: regulando a vida na era dos monocultivos, em tradução livre), do antropólogo canadense Kregg Hetherington. O autor faz uma excelente reflexão, centrada nos territórios Guarani do Paraguai, sobre o avanço da soja, centrada em falas das populações indígenas de que a soja mata.

Obra de Hetherington foi importante para Zuker pensar na realidade do Baixo Tapajós | Foto: divulgação)

Ele trata de levar a sério esta afirmação, pensando a agência do grão na destruição de territórios e formas de vida. Entretanto, aquilo que se destrói são territórios, no caso desta região de fronteira do Paraguai com o Brasil, formados ao longo de séculos de violência colonial, e que implicou na constituição de uma determinada paisagem, com pequenos produtores rurais de origem Guarani produzindo algodão em áreas remanescentes de floresta.

Trago este mesmo raciocínio para o Baixo Tapajós. Seria uma leitura demasiado simplista, e equivocada, afirmar que uma região como o Baixo Tapajós não integrasse uma determinada forma de capitalismo até poucas décadas atrás, com as suas próprias estruturas de comércio, de geração de valor e criação de desigualdades. O ponto desta pesquisa não é este. É, sim, entender que nova forma de economia é esta, cuja expansão na região vem atrelada a uma outra tecnologia de transformação da paisagem e constituição de espaços sobre territórios multiétnicos – este espaço criado pelo agronegócio entende que tudo deve ser inserido em uma cadeia de produção de valor: dos fundos dos rios, a serem dinamitados para permitir a passagem de embarcações com soja originada da região Centro-oeste, à conversão das florestas em campos de monocultura ou mesmo a manutenção da floresta com rentabilidade (mercado de carbono).

Trazer um olhar para este momento atual, e que ocorre desde a chegada da soja na região a partir do início do século XXI, é importante, pois há uma intensificação da destruição. Basta olharmos para o dado de que um terço de todos os desmatamentos no Brasil, desde 1500, ocorreu nos últimos 37 anos.

Um terço de todos os desmatamentos no Brasil, desde 1500, ocorreu nos últimos 37 anos – Fábio Zuker

TweetA “feição” do neoliberalismo

Na pesquisa, me interessa pensar o processo de feição do neoliberalismo. Em Friction: an Ethnography of Global Connection (Fricção: uma etnografia da conexão global, em tradução livre), Anna Tsing aborda o desmatamento na Indonésia. Em sua análise multiescalar, que oscila entre pontos de vista distintos (dos povos indígenas da Indonésia sujeitos a violências às contradições do mercado internacional de commodities), a autora propõe uma particular concepção de fronteira, marcada mais pela temporalidade do que pela espacialidade.

Friction: an ethnography of global connection, de Anna Tsing (Princeton University Press, 2004)

Fronteira, defende Tsing, diz respeito a um processo de expansão do capital, marcado simultaneamente por um “ainda não” integrado/desenvolvido e “em processo de” integrar-se/desenvolver-se. A expansão das fronteiras, argumenta a autora, é também um processo em que atores tidos como legítimos e ilegítimos se mostram indissociáveis. Neste interstício, predomina a violência.

Essa maneira de conceber as fronteiras em expansão do capitalismo neoliberal permite adentrar algumas das dimensões dos conflitos do Baixo Tapajós. E aqui cabe precisar o meu entendimento acerca do que acredito ser possível denominar um processo de neoliberalização da floresta. Ao falar em fronteiras em expansão, e este é o modo como leio Tsing, não se trata de pressupor a existência de um fora do capitalismo. O fora, o contra, pode ser entendido justamente como a luta por autonomia das populações indígenas, mas deixo isso para desenvolver em breve.

O que importa à neoliberalização do Tapajós é a inserção de tudo e todos em cadeias de geração de valor. Plantationceno, como diriam Haraway e Tsing (2019) e Wolford (2021), mas também uma plantocracia: a ordem política, social e cultural regida por uma determinada forma de geração de valores produzidos pelas plantations, fazendeiros e mercado financeiro, como diriam Harney e Moten (2021).

O que importa à neoliberalização do Tapajós é a inserção de tudo e todos em cadeias de geração de valor – Fábio Zuker

TweetAssim, esta é também uma tese, e este é um dos dois argumentos antropológicos que costuram os capítulos da abordagem que proponho, sobre a feição do neoliberalismo. Neoliberalismo não se reduz ao seu binômio muitas vezes reivindicado com orgulho por seus defensores: menos estado e mais competição. Há uma ampla bibliografia nas ciências sociais que pensa o neoliberalismo como uma forma particular de gestão da sociedade. Nesta etnografia, descrevo como a feição do neoliberalismo decorre de uma multiplicidade de situações como esta vivenciada ao longo do rio Tapajós. Algumas características marcam este processo de neoliberalização da Amazônia, entre elas a relação entre atores tidos como legítimos (Estado, mineradoras multinacionais e corporações do agronegócio) e tidos como ilegítimos (madeireiros, grileiros, garimpeiros ilegais).

Atores e violências

Relendo a obra de Tsing na Indonésia, é a própria cadeia de produção de bens exportáveis, como a soja, que evidencia esta sobreposição entre atores legítimos e ilegítimos constituintes de um mesmo processo produtivo. Por um lado, poderia, em um primeiro momento, fazer sentido pensar que fundos internacionais de investimento e grandes traders de soja atuantes na região, como a Cargill, sejam atores legítimos, uma vez que reconhecidos pelo mercado internacional, pela bolsa de valores e por pretender atuar dentro da legalidade. Por outro, uma perspectiva junto ao chão mostra como as exportações da Cargill, no Baixo Tapajós, envolvem uma série de violências, desde o cercamento de comunidades indígenas por fazendeiros que vendem soja à empresa até a construção de portos de escoamento do grão que impactarão na vida de comunidades pesqueiras, tais quais ribeirinhos e quilombolas, e a expulsão de comunidades ribeirinhas cuja vida próxima ao veneno aplicado nas plantações de soja se torna impossível.

Assim, considerar a existência de atores legítimos ou ilegítimos parece fazer pouco sentido quando nos debruçamos sobre o modo como o capitalismo neoliberal é produzido em determinadas partes do mundo. E esta, acredito, seja uma das grandes contribuições de Tsing para pensarmos as fronteiras do capitalismo.

Neoliberalismo não se reduz ao seu binômio muitas vezes reivindicado com orgulho por seus defensores: menos estado e mais competição – Fábio Zuker

TweetTransformação de territórios

Esticando a linha argumentativa da autora, o capitalismo neoliberal não existe como algo autônomo, hipostasiado e igualmente aplicável em todas as partes do mundo. Ele só existe em fricção, em tensão com determinados territórios. Uma etnografia da neoliberalização da floresta no Baixo Tapajós é uma etnografia que reflete sobre as técnicas de produção do neoliberalismo: pensá-lo no campo significa pensá-lo como uma prática que pretende transformar territórios e construir determinadas espacialidades, destruir mundos e fazer outros mundos.

Para Zuker, pensar o neoliberalização no Baixo Tapajós é pensar na transformação dos territórios, e das pessoas que neles vivem | Crédito: acervo de pesquisa de Fábio Zuker/Foto: Bruno Kelly

É defini-lo por aquilo que ele faz, e por aquilo que ele faz fazer, objetivando a criação de valor. Em outras palavras, é não “dar de barato” (tradução simplificada de take for granted) a existência do capitalismo neoliberal. E, sim, debruçar-se sobre a produção do capitalismo neoliberal a partir do modo como este funciona em atrito, em tensão. Ou seja, etnografar como o capitalismo contemporâneo se constrói também na neoliberalização da floresta amazônica, e as formas de destruição e violência que o constituem.

O capitalismo neoliberal não existe como algo autônomo, hipostasiado e igualmente aplicável em todas as partes do mundo. Ele só existe em fricção, em tensão com determinados territórios – Fábio Zuker

TweetIHU – Os indígenas, segundo seus estudos, identificam esse avanço neoliberal como guerra. Pode detalhar e descrever como eles compreendem a ideia de guerra?

Fábio Zuker – Esta é toda uma tese sobre os significados que podem assumir a guerra enquanto destruição de mundos. Posso dizer que esta é uma pesquisa na qual tento levar Walter Benjamin ao Tapajós: tanto na temática da destruição representada pelo Anjo da História, de Paul Klee, como no formato fragmentário.

Ao longo dos anos de investigação, fui entendendo que há um enfoque em uma gramática belicista na região, que, devo explicar, não é meu. Se proponho a ênfase no termo guerra, é para reverberar aquilo que formulam os que mais sentem os efeitos desse processo em suas vidas. “Estamos em guerra”, coloca o cacique Braz. “Adversário não! Inimigo!”, afirmava exaltado o padre Edilberto Sena, durante a Segunda Caravana em Defesa do Rio Tapajós, Seus Povos e suas Culturas, em 2016, que acompanhei em minha primeira visita ao Tapajós. “Adversário”, continua o padre, “é o Flamengo do Botafogo, nós somos inimigos desses projetos”. “Estamos em luta, eu morrerei lutando”, finaliza ele.

Cacique Braz, uma das lideranças locais ouvidas por Zuker | Crédito: acervo de pesquisa de Fábio Zuker/Foto: Thomaz Pedro

Nesse sentido, a tese tenta entender como os indígenas do Baixo Tapajós, centrando-me nos Tupinambá, mas com alguns momentos de articulações e lutas coletivas vivenciados junto a outros grupos, entendem esta forma de destruição de seus territórios como uma guerra, que opera em pelo menos três aspectos:

a) identitários: na medida em que se nega a identidade indígena para avançar sobre seus territórios e os Tupinambá articulam suas próprias teorias sobre o que significa ser indígena hoje, elaborando e colocando em prática uma outra teoria da colonização;

b) corporal: a maneira como a colonização é sentida pelos Tupinambá como um enfraquecimento e adoecimento do corpo, diante da intensificação da destruição dos territórios, com efeitos semelhantes aos do quebranto;

c) territorial-paisagístico: o espaço criado pelo avanço da soja no Planalto Santareno, marcado pela toxicidade dos pesticidas, esvaziamento de comunidades e uma ecologia propensa à emergência de novas doenças, ou seja, um território adoecido e que gera doenças.

Os agrotóxicos (…) são uma tecnologia política utilizada para esvaziar os territórios amazônicos, permitir o avanço da soja e concretizar o imaginário colonial-militar de uma Amazônia vazia – Fábio Zuker

TweetDestruição de mundos e a guerra

O glifosato, os agrotóxicos, de maneira geral, são uma tecnologia política utilizada para esvaziar os territórios amazônicos, permitir o avanço da soja e concretizar o imaginário colonial-militar de uma Amazônia vazia. Só que este vazio é ativamente produzido; trata-se, portanto, de um território paulatinamente esvaziado.

A destruição, a mudança na tecitura do mundo, é vivenciada pelos Tupinambá como uma forma de guerra contra a qual, vale dizer, cabe resistir: refazer mundos em meio à destruição.

IHU – Ocidentalmente, quando pensamos em guerra, imaginamos áreas de batalhas, confrontos diretos. Mas, entre indígenas, a resistência também pode ser um elemento da guerra. Nesse sentido, como analisa a resistência indígena frente ao capitalismo liberal? Como tal resistência pode nos inspirar a constituirmos nossas resistências?

Fábio Zuker – Uma parte significativa da pesquisa está centrada em diferenciar estas formas de guerra, pois são, efetivamente, formas distintas de compreender a guerra. Enquanto um conceito ocidental e moderno de guerra implica a destruição e dominação de territórios e a subjugação de sua população (por isso o neoliberalismo como forma de guerra, vivido como uma guerra para aqueles que tem seus mundos destruídos), a guerra indígena é essencialmente produtiva.

Para dar concretude a essa resistência produtiva, e o modo como ela opera diferentemente do conceito ocidental, cito um exemplo. Na primeira parte da tese, a minha preocupação foi justamente mostrar como existe uma outra teoria da colonização, articulada por falas, práticas, narrativas e saberes dos indígenas Tupinambá. Membros do poder judicial local, do agronegócio, do executivo municipal consideram-nos “falsos índios”, pois os indígenas teriam se miscigenado. Ou seja, é um entendimento da história das Américas como supostamente capaz de destruir as culturas alheias, de diluí-las em um caldeirão abrangente que seria a cultura branca. Acredito poder denominar esse pensamento como uma antropologia oficial, a favor dos Estados nacionais e suas elites.

Os indígenas Tupinambá, e aqui me centro em uma fala importante do cacique Braz, aparentam cultivar outra versão do que significam transformações culturais em meio à violência secular da colonização e que se faz presente nessas estratégias de sobrevivência a partir da incorporação de outras pessoas às suas redes de parentesco (mais sobre isso na próxima resposta).

Enquanto um conceito ocidental e moderno de guerra implica a destruição e dominação de territórios e a subjugação de sua população, a guerra indígena é essencialmente produtiva – Fábio Zuker

TweetAutodemarcação dos territórios

Se na segunda e na terceira partes da pesquisa eu enfoco aspectos dessa gramática da destruição, no epílogo o que importa é salientar outro lado produtivo da guerra Tupinambá na autodemarcação dos territórios e confecção de territórios vivos.

Resistência ancestral: indígenas se pararam para ações de autodemarcações de terras | Crédito: acervo de pesquisa de Fábio Zuker/Foto: Thomaz Pedro

IHU – No que consiste a ideia de “indigenizar” os outros?

Fábio Zuker – Essa reflexão, acerca dos mecanismos pelos quais populações indígenas no Baixo Tapajós indigenizam os outros (migrantes nordestinos, pessoas negras, brancos), surgiu a partir da observação de determinadas dinâmicas ao longo da etnografia.

Temos, no Baixo Tapajós, como mencionei anteriormente, e de maneira significativa, um movimento coordenado pelo agronegócio, com representantes no legislativo local, no executivo e por membros do judiciário – e inclusive por um antropólogo de extrema-direita – de negação da identidade dos indígenas na região. E, é evidente, nega-se a identidade dos indígenas para obter seus territórios.

Nega-se a identidade dos indígenas para obter seus territórios – Fábio Zuker

TweetComumente, estas pessoas ligadas aos agro chamam os indígenas de “falsos-índios”. Para sustentar essa posição, valem-se de argumentos racistas, questionando com frequência a identidade de pessoas que compõem as populações indígenas, mas não detêm traços fisionômicos que um imaginário colonial atribui a estas populações. Ou seja, há uma violenta teoria colonial da miscigenação, que embasa uma ideia de que, pelo contato com outras populações, os indígenas teriam se desindigenizado.

Para os povos do Baixo Tapajós, se “indigenizar” é buscar e se reconhecer na ancestralidade | Crédito: acervo de pesquisa de Fábio Zuker/Foto: Thomaz Pedro

Ao longo dos anos de campo, o que ficou claro para mim é que os Tupinambá articulam uma versão alternativa da colonização: o contato com outras populações jamais significou um falseamento, ou uma perda da cultura indígena. E foi precisamente pelas redes de parentesco, de matrimônios, que não indígenas (principalmente migrantes nordestinos, de estados como Ceará e Maranhão) foram incorporados às populações indígenas. Evidentemente, este não é um fenômeno exclusivo ao Baixo Tapajós, e há toda uma bibliografia na antropologia sobre o modo como forâneos foram incorporados às redes de parentesco indígena – atento especificamente às pesquisas de Daniela Alarcon, com os Tupinambá do sul da Bahia, e de Mauro Almeida, Mariana Pantoja e Eliza Costa, no Acre.

Assim, ao invés de pensar como as culturas indígenas foram se perdendo ao longo dos anos, por que não olhar para esse mecanismo de fazer parentes a partir dos outros, indigenizá-los, como uma outra versão do violento processo colonial?

O contato com outras populações jamais significou um falseamento ou uma perda da cultura indígena – Fábio Zuker

TweetIHU – Que narrativa os líderes do agro imprimem à destruição socioambiental do Baixo Tapajós?

Fábio Zuker – A narrativa que o agronegócio tenta e, em grande medida, consegue impor na região tem pouca aderência com a realidade. E minha pesquisa trata precisamente de denunciar esta farsa.

Enquanto o agro tenta vender a ideia de que suas atividades promovem desenvolvimento, criação de empregos, geração de renda e alimentos, o que se observa na prática, e isso é frequentemente objeto de reflexão por parte de populações indígenas, quilombolas e ribeirinhas, é precisamente o inverso: devastação ambiental, expulsão das pessoas de suas terras, aumento do desemprego, contaminação por agrotóxico, violência, fome (como lembra bem Seu Ezeriel, indígenas Tupinambá e marido da cacica Estevina: “ninguém aqui come soja”) e, inclusive, a possibilidade de novos vírus passarem a circular entre humanos (especificamente da família das hantaviroses).

Já do ponto de vista da relação do agronegócio local com os indígenas e demais populações que vivem em estreita relação com a terra, eu diria que ela é de extrema violência e racismo, por um lado, e de tentativas de cooptação, por outro.

No Baixo Tapajós, e especialmente nas aldeias Tupinambá, ouvi com frequência a seguinte reflexão: “não vivemos mais tanto tempo quanto antes”, “não temos mais a força dos antigos” – Fábio Zuker

TweetIHU – Como os indígenas narram a destruição do mundo? De que forma compreende a relação da destruição dos territórios com o enfraquecimento dos corpos?

Fábio Zuker – No Baixo Tapajós, e especialmente nas aldeias Tupinambá, ouvi, com frequência, a seguinte reflexão: “não vivemos mais tanto tempo quanto antes”, “não temos mais a força dos antigos”.

Comecei a indagar os motivos dessas reflexões para meus interlocutores, como Seu Puteiro (quem primeiro me formulou as frases acima) e sua irmã, a cacica Estevina. Sem hesitar, sempre respondiam que era a comida originada da cidade que os enfraquecia. A comensalidade, o comer junto, é, fui entendendo, precisamente um dos mecanismos pelos quais uma pessoa se torna Tupinambá. Inclusive, é uma das formas fundamentais de incorporação do outro: torna-se parente aquele com quem se caça, com quem se pesca e com quem se come.

Seu Puteiro, enquanto analisa a cartografia do Tapajós, formula: “não vivemos mais tanto tempo quanto antes, não temos mais a força dos antigos” | Crédito: acervo de pesquisa de Fábio Zuker/Foto: Thomaz Pedro

Dessa forma, acredito que, para os Tupinambá do Baixo Tapajós, a experiência de destruição do território pelas madeireiras (experiência mesma de destruição do mundo Tupinambá) é sentida como uma forma de enfraquecimento do corpo. Corpo e território, no mundo indígena, estão em constante coformação. Não existem corpos de um lado, e territórios do outro. As territorialidades indígenas se constituem enquanto tais à medida que formam determinados corpos. São corpos da terra, na feliz expressão de minha colega de doutorado Luísa Girardi. E “nós somos a Terra”, bradam indígenas de todo o país.

Corpo e território, no mundo indígena, estão em constante coformação – Fábio Zuker

TweetDestruir terras e adoecer corpos

Destruir a terra junto às quais esses corpos se formam equivale a torná-los doentes, enfraquecidos – uma reflexão que se aproxima muito das narrativas sobre o quebranto, que acontece, precisamente, quando alguém volta da mata (roçado ou caça), com fome, e pega uma criança no colo, adoecendo-a. As formas de adoecimento na Amazônia indígena são sempre relacionais – menos um malfuncionamento do organismo, uma disfunção orgânica, e mais uma enfermidade causada por outrem (humano ou não humano).

Assim, acredito que uma das formas pelas quais os Tupinambá refletem sobre a intensificação da destruição de seus mundos ao longo do tempo é principalmente através e pelo corpo. Se comer junto é estabelecer, criar parentesco, é tornar pessoas indígenas Tupinambá, a partir da comida da terra o quebranto pode ser entendido como o seu inverso: o momento em que alguém, trabalhando para buscar comida (caça) ou produzir comida (roça), volta para a aldeia sem ter comido e, com isso, enfraquece o corpo de uma criança.

Pensar a violenta história colonial e de destruição de seus territórios como quebranto, como forma relacional de adoecimento a partir do corpo, é pensar esta ruptura, a inversão da positividade do parentesco criada entre aqueles com quem se come. Apontar as possíveis analogias entre história e quebranto é refletir sobre a negatividade e dificuldade de trocas e formação de corpos, formas de enfraquecimento e adoecimento, que advêm da destruição do território e maior dependência de alimentação da cidade, intensificada ao longo dos anos. Existe, assim, um paralelismo entre os efeitos do quebranto e da história no corpo Tupinambá, que resulta no seu enfraquecimento relacionado à má alimentação ou à falta de alimentos.

Trata-se, tanto a história quanto o quebranto e o adoecimento, de formas negativas de experimentar as transformações.

O mundo pelo qual lutam os Tupinambá é um mundo que permite a multiplicação das formas de vida – Fábio Zuker

TweetIHU – Que mundos são esses criados pelos Tupinambá e como se articulam com elementos da floresta, da terra?

Fábio Zuker – Entendo que o mundo pelo qual lutam os Tupinambá, o mundo constantemente criado pelos Tupinambá em meio à destruição, é um mundo que permite a multiplicação das formas de vida – entendendo como vivo um amplo espectro de seres não humanos e formações geológicas e paisagens que, para o olhar moderno, são seres inertes.

Trago aqui dois exemplos, de quando voltei, no final de 2022, para as aldeias Tupinambá para apresentar os capítulos da tese referentes ao avanço da soja.

Em uma conversa com cacica Estevina e Seu Ezeriel, ouvi deles uma formulação que até então desconhecia: a luta pela autodemarcação dos Tupinambá como luta por um território vivo, que implica muito mais do que a importante delimitação física do território, e sim uma luta pela multiplicidade das teias de vida. Já estávamos há uma hora conversando sobre as riquezas, as narrativas, as multiplicidades de espécies e entidades (encantados dos fundos dos rios, mãe da mata) que compõem este território, quando perguntei sobre o significado de ser um território vivo.

Zuker (D), guiado por Seu Pedrinho, analisando no GPS a rota para a autodemarcação Tupinambá | Crédito: acervo de pesquisa de Fábio Zuker/Foto: Thomaz Pedro

Seu Ezeriel mal me deixou terminar de formular a questão, e me respondeu com outra: “e nós não estamos aqui embaixo de uma mangueira, conversando? Tá quente?” E dá uma risadinha. “Não!”, complementou. Algumas horas antes, ninguém aguentava mais ficar nas casas construídas com tijolos e cobertas com placas de amianto que existem na aldeia, e acabamos vindo para uma área repleta de árvores.

Cacica Estevina olha ao redor, e fala: “nosso clima, nossas matas, nossos rios, nossos bichos, os igarapés pras crianças brincarem, isso é o nosso território vivo”. Em um mundo no qual o aumento da temperatura por conta do aquecimento global deixou de ser uma ameaça futura e se converteu em uma realidade cotidiana, me pareceu sagaz a proposta de Seu Ezeriel de trazer

a questão abstrata que havia lhe feito para a pragmática sombra da mangueira. “Nós queremos esse território com tudo que tem dentro, cobra, lacrau (escorpião), onça, e toda a riqueza, não só a madeira. Se eu corto essa mangueira, vendo a madeira, e depois, o que que tem?”, completa ele.

Cacica Estevina: “nosso clima, nossas matas, nossos rios, nossos bichos, os igarapés pras crianças brincarem, isso é o nosso território vivo” | Crédito: acervo de pesquisa de Fábio Zuker/Foto: Thomaz Pedro

Já a pajé e professora Eluídes me recebeu em sua sala de aula para apresentar às crianças esta parte da pesquisa acerca do avanço da soja no Planalto Santareno. Quando entrei na sala, elas cantavam o hino nacional em nheengatu. Eluídes comenta com firmeza os momentos da apresentação em que trato do que qualifiquei de expulsão por asfixia, que ocorre com o avanço da soja no Planalto Santareno: “se eu vendo minha casa, meu terreno, estou vendendo junto o meu corpo e os meus filhos”, afirma ela em relação aos processos de esvaziamento de territórios na Amazônia para permitir a entrada de atividades econômicas destruindo as teias de vida existentes.

IHU – Como compreende o conceito de antropoceno? E como a narrativa indígena acerca da destruição do mundo pode alargar essa visão política moderna do antropoceno?

Fábio Zuker – Eu entendo essa pesquisa como uma investigação acerca de uma linguagem da destruição e da resistência. Um experimento para narrar as formas de destruição no antropoceno, esta era em que os humanos se converteram em uma força geológica, tamanha a alteração promovida na superfície terrestre, seus mares, camadas subterrâneas e atmosfera.

As formas indígenas de conceber e compor mundos são um ponto de vista privilegiado para esta empreitada, já que parece impossível, ou muito pouco frutífero, etnografar suas formas de vida tendo em mente um grande divisor entre natureza e cultura. De certo modo, as pesquisas abertas pelo conceito de antropoceno possuem afinidade com uma consolidada prática da etnologia, para a qual uma descrição atenta dos mundos indígenas implica compreender os modos como outros seres-mais-que-humanos possuem uma agência ativa na constituição do real. Trata-se da busca de uma linguagem que tente trazer ao plano etnográfico traços da perspectiva de indígenas Tupinambá acerca dos conflitos políticos que vivem.

Entendo, no contexto desta tese, e não de maneira exclusiva, o antropoceno como a era dos monocultivos, das plantations. Daí podermos pensar em um plantationceno. Olhar para o antropoceno como uma era de monocultivos permite entender a complexa malha de relações existentes entre os impactos ambientais, destruição e mudanças climáticas causados pelo avanço da soja, e uma cadeia de produção que inclui tanto multinacionais quanto uma presença estatal que toma medidas voltadas a uma forma de desenvolvimento cujo resultado é a concentração de poder, de recursos e de ganhos, por um lado, e a geração de desigualdade, por outro.

Um conceito problemático

O conceito de antropoceno é muito problemático. E aqui diálogo com a pesquisa da geógrafa estadunidense Wendy Wolford, que tem um amplo trabalho de campo no Brasil, junto ao Movimento dos Sem Terra – MST.

Como conceito primeiramente articulado por Crutzen e Stoermer (2000), teve ressonância significativa por permitir classificar as ações humanas sob o mundo natural a ponto de criarem uma nova era geológica, e o papel da ação humana ao induzir a mudança climática. Entretanto, comparto das críticas que consideram o conceito incapaz de diferenciar criticamente as relações de poder e étnico-raciais envolvidas no fenômeno, uma perspectiva que não vem de lugar nenhum e que “falha em endereçar a despossessão de terras indígenas, colonialismo, escravidão e os impactos racionalizados das mudanças climáticas” (WOLFORD, 2021, p. 1624).

Falar em um plantationceno permite, justamente, salientar aspectos que o conceito de antropoceno não abrange: plantations como estruturas sociais inerentemente carregadas de poder e que operam a partir da violência racial. Assim, proponho pensarmos o antropoceno como uma plantocracia (HARNEY; MOTEN, 2021): a ordem política, social e cultural regida por uma determinada forma de geração de valores produzidas pelas plantations, fazendeiros e mercado financeiro.

E minha pesquisa é precisamente uma etnografia do processo mesmo de constituição do neoliberalismo enquanto plantocracia, enquanto regime (geo)político, ecológico, sanitário e cultural regido pelas demandas e geração de valor almejados pelos donos de plantations; e os conflitos que gera numa região habitada por tantos povos indígenas, comunidades quilombolas e ribeirinhas.

IHU – Ainda há tempo para tecermos um território vivo?

Fábio Zuker – Sem sombra de dúvidas! Se algo podemos aprender com os Tupinambá, com os demais povos indígenas do Baixo Tapajós em luta por seus territórios, é a importância de se contrapor aos projetos de destruição de diferentes formas de vida representados pelo agronegócio, pelo garimpo, pelo desmatamento.

Esta agronecropolítica, que opera pela proliferação de espaços esvaziados a partir do uso de agrotóxicos (vejam, o glifosato é uma tecnologia desenvolvida para que determinadas formas de vida vivam, como a soja, em detrimentos de outras), e a profusão de vírus representam um projeto deliberado de morte pelas plantations e efetuam uma dolorosa separação entre corpo e terra, como uma forma de adoecimento-quebranto.

Uma cura possível

Há, no horizonte, uma cura possível, uma suspensão dos efeitos negativos, enfeitiçadores dos monocultivos de soja, e ela envolve um refazer de mundos. A autodemarcação, para a cacica Estevina e Seu Ezeriel, é a forma pela qual lutam para que o território permaneça vivo e pela multiplicidade de formas de vida deste território. “Nós, povos Tupinambá daqui do Baixo Tapajós, mas também os povos do Arapiuns e outra etnia que são os Kumaruara, que estão tudo junto com nós, é para garantir que o território seja demarcado, para que ninguém venha querer entrar dentro pra poder colocar seus grandes empreendimentos. Ninguém não aceita isso, por isso que a gente está lutando pelo território”, explica a cacica Estevina.

A luta pela autonomia no Baixo Tapajós configura-se como uma luta pelo território, é certo, mas também pelo corpo, pela vida, por modos de ser distintos àquele oferecido pelo modelo de progresso que converte a floresta em campos de soja e força aqueles que vivem em íntima relação de coformação com o território a irem viver nas periferias das cidades; uma luta para

permanecer indígenas nos territórios como uma cura aos processos de adoecimento que definem a ecologia da transformação da floresta em campos de soja.

Trata-se, assim, de um habitar pela luta, em que o coletivo, o território, se tece em luta. É um tornar-se selvagem, no sentido da prática-convite que nos propõe a educadora e militante Jera Guarani (2020), a nós, juruá, não indígenas e que passa, tal como no contexto Tupinambá, por uma espécie de recusa dos alimentos vindos da cidade, que ela qualifica como “comida morta”.

A luta pela terra, pela autodemarcação Tupinambá, é uma luta para seguirem comendo “as coisas boas daqui”, como me formularam os Tupinambá, com seus parentes, e para evitar a captura corporal, subjetiva e territorial da plantation enquanto quebranto, enquanto forma de adoecimento.

Referências

HARAWAY, Donna; TSING, Anna. Reflections on the plantationcene: a conversation with Donna Haraway & Anna Tsing, moderated by Gregg Mitman. Edge Effects: University of Wisconsin-Madison, 2019.

WOLFORD, Wendy. The Plantationocene: A Lusotropical Contribution to the Theory, Annals of the American Association of Geographers, 111:6, 1622-1639, 2021, DOI: 10.1080/24694452.2020.1850231.

HARNEY, Stefano; MOTEN, Fred. All incomplete. New York. Minor Compositions 2021

CRUTZEN, Paul; STOERMER, Eugene (2020). The "Anthropocene". Global Change Newsletter, 41: 2000.

GUARANI, Jera. Tornar-se selvagem. Revista Piseagrama. Edição #14 Futuro. Belo Horizonte, 2020. Acesso aqui.

Leia mais

- Atlas Selvagem e o antropoceno: vínculo inextricável entre injustiça social e destruição ambiental. Entrevista especial com Anna Tsing

- Em meio à arquitetura da ecologia selvagem com Anna Tsing

- Tudo está conectado a algo: o programa teórico e político de Donna Haraway. Entrevista especial com Fernando Silva e Silva

- A Amazônia entre o debate global e a tentativa de devastação completa. O paradoxal descompasso entre as palavras e as coisas. Entrevista especial com Bruno Malheiro

- Chão e terra: pontos de partida para o pós-apocalipse

- Grandes projetos e desenvolvimento regional na Amazônia. Artigo de Edilberto Sena

- Tapajós. Vendo o dilúvio chegar. Artigo de Edilberto Sena

- Lideranças indígenas do Baixo Tapajós debatem proteção na Amazônia

- População do Baixo Tapajós têm altas taxas de exposição por mercúrio

- A tragédia que denunciou a intoxicação do Tapajós

- Empresas internacionais querem tornar possíveis, na Amazônia, os projetos da Ferrogrão (EF-170), de hidrelétricas e hidrovia na bacia hidrográfica do Tapajós

- Estudo revela contaminação por mercúrio de 100% dos Munduruku do Rio Tapajós

- Indígenas Munduruku barram audiência pública sobre construção de portos no rio Tapajós

- Movimentos denunciam grandes projetos na bacia do Tapajós

- Amazônia: garimpos jogam ‘uma Brumadinho’ a cada 20 meses no Tapajós

- Tapajós tóxico: garimpo aumenta níveis de mercúrio no rio e população adoece

- Indígenas Munduruku afirmam que estudos da hidrovia Tapajós são inválidos

- Povos do rio Tapajós são 'atropelados' por corredor logístico para levar soja à China, diz estudo

- Construção de hidrelétricas no Tapajós ameaça botos

- Munduruku entregam abaixo-assinado contra hidrelétricas no Tapajós e cobram fiscalização de invasores ao Ministério do Meio Ambiente

- Cultivo de soja no Brasil avança em áreas de desmatamento

- Soja: história, geopolítica e tragédia

- Defensores da Terra no Brasil: “A soja que a Europa importa está manchada de sangue”

- Em 11 anos, fazendas de soja no Mato Grosso desmataram 468 mil hectares ilegalmente

- Área incendiada no "Dia do Fogo" foi transformada em plantação de soja

- As fábricas da soja

- Da plantation ao sertão, o Brasil real inventado pela literatura. Entrevista especial com Luís Augusto Fischer

- A Rainha da Selva: Soja destrói a Amazônia e “chantageia o país”

- O Brasil do agronazifascismo. Artigo de Luiz Fernando Leal Padulla

- Assim a soja invade a Amazônia

- Hidrovias e hidrelétricas na bacia do rio Tapajós: o último passo para desintegrar a Amazônia

- Expansão do agronegócio no Brasil: concentração de ganhos e socialização de perdas. Entrevista especial com Tatiana Oliveira

- Grilagem no Cerrado baiano resvala na Cargill e em fundo de pensão dos EUA

- Estudo relaciona a Cargill ao desmatamento na Amazônia e no Cerrado

- Porto da Cargill em Santarém é repudiado por movimentos sociais

Nenhum comentário:

Postar um comentário