Carlos Augusto de Araujo Dória, 82 anos, economista, nacionalista, socialista, lulista, budista, gaitista, blogueiro, espírita, membro da Igreja Messiânica, tricolor, anistiado político, ex-empregado da Petrobras. Um defensor da justiça social, da preservação do meio ambiente, da Petrobras e das causas nacionalistas.

terça-feira, 28 de fevereiro de 2023

OUTRAS PALAVRAS: Onde os bilionários buscam consolo.

Onde os bilionários buscam consolo

Visita, na Suíça, às clínicas de reabilitação para super-ricos. Entediados e incapazes de convívio social, eles exigem fausto e cuidado de uma multidão de profissionais. Semana custa R$ 500 mil. Sob imensuráveis contas bancárias, o abismo existencial

Por Sophie Elmhirst em The Guardian | Tradução: Maurício Ayer

Se o céu estiver claro, pode-se debruçar nas janelas da Paracelsus Recovery, uma luxuosa clínica de reabilitação em Zurique, e deixar o olhar vagar pelo lago até os Alpes ao longe. É o tipo de paisagem, de águas azuis e picos brancos, cuja contemplação promete um rejuvenescimento imediato, uma pureza próxima da santidade. A clínica, por sua vez, oferece tratamentos mais elaborados a um custo entre 95 mil e 120 mil francos suíços (R$ 538 mil a R$ 667 mil) por semana para uma estadia típica de seis a oito semanas.

Eu não era exatamente a típica pessoa esperada na clínica Paracelsus, batizada em homenagem ao médico suíço do século 16 que, ao contrário da opinião corrente em sua época, acreditava que quem sofria de doenças mentais não era um possuído por espíritos malignos e merecia um tratamento humano. Minha mochila estava cheia de velhas manchas de café e meu casaco tinha um buraco na parte de trás, por onde as penas ficavam escapando. A equipe aqui está acostumada com pessoas que não carregam sua própria bagagem e para quem 1 milhão em qualquer moeda é uma soma negligenciável. Os clientes típicos são membros de famílias reais do Oriente Médio, novos bilionários, atores famosos ou estrelas do esporte, e os filhos problemáticos de todas essas figuras, de quem herdam a riqueza e os fardos a ela inerentes.

Mais impressionante do que o luxo material das instalações da Paracelso, com seus altos tetos e corredores de orquídeas brancas, é a quantidade de atenção dispensada assim que eu entrei por suas portas. Eu não estava ali para receber qualquer tratamento, apenas ia ficar hospedada em um dos apartamentos enquanto entrevistava a equipe. Mesmo assim, enfermeiros, médicos, administradores e nutricionistas muito bem-vestidos surgiam de todos os cômodos, sempre com um sorriso sábio nos lábios, desses que a gente costuma encontrar nos rostos de clérigos e psicoterapeutas, ou de qualquer um que acredite ter acesso a uma verdade capaz de aliviar a dor.

Assomando por trás deles estava Jan Gerber, o diretor-executivo, alto e radiante como o prado dos pampas, com um lenço de seda amarrado no pescoço e exalando o tipo de afeto controlado de alguém que construiu um negócio de sucesso cuidando da angústia confidencial dos super-ricos. Seguindo-o, desfolhando um florilégio de boas maneiras, estava Pawel Mowlik, o sócio-gerente: um homem que ganhou milhões em fundos de hedge quando tinha 20 e poucos anos, sucumbiu à dependência em cocaína e álcool por vários anos, internou-se em diversas clínicas de reabilitação e, após três meses de profundo trabalho psicológico na Paracelsus, descobriu que seu propósito na vida era ajudar pessoas como ele.

Mowlik, 39 anos, é o tipo de pessoa que narra sua vida enquanto a vive, um sinal claro de alguém que passou por muita terapia. Sabendo que eu vinha de Londres, ele me disse que morou em vários locais da cidade: Covent Garden, Bayswater, as docas de St. Katharine. Ele gostava de se movimentar, inquieto por natureza. “Hoje acredito que não existe casa”, disse ele. “Casa é um sentimento.”

Para o cliente típico da Paracelsus, o lar é geralmente uma de suas várias mansões, quem sabe até um palácio. Eles vêm a Zurique para uma forma particular de tratamento, conhecida como reabilitação de cliente único, ou “um cliente de cada vez”, pela qual a cidade se tornou mundialmente conhecida entre os ultra-ricos. Assim como a Paracelsus, Zurique abriga a Kusnacht Practice, onde o conceito se originou. Ao contrário de outras casas de reabilitação conhecidas – Meadows no Arizona, Betty Ford na Califórnia, Priory no Reino Unido – nas clínicas de Zurique, os clientes nunca veem ou interagem com qualquer outro cliente. Não há terapia de grupo, nem área comum. Os clientes ficam em sua própria mansão ou apartamento e têm seu próprio motorista, governanta, chef e terapeuta residente, além de sessões individuais diárias com uma equipe de 15 a 20 psiquiatras, médicos, enfermeiros, professores de yoga, massagistas, nutricionistas, hipnoterapeutas e terapeutas de trauma que informam uns aos outros sobre o estado e o progresso do cliente após cada consulta. Embora possa haver três ou quatro clientes hospedados em residências diferentes na clínica, a qualquer momento, seus horários são organizados de modo a assegurar a impressão de que cada um é o único foco da instituição inteira. Além da equipe, ninguém jamais saberá que eles estão lá.

É assim que deve ser, disse-me Gerber. Não é que a dor dos super-ricos seja mais complicada do que a de qualquer outra pessoa. Certamente, eles têm experiências únicas, de acordo com o campo emergente da “psicologia da riqueza”, como os problemas da “riqueza repentina” ou o fardo de uma vasta herança. Mas ansiedade, depressão, dependência e distúrbios alimentares dificilmente são exclusivos desse grupo demográfico. Todo mundo usa drogas e álcool; é que para os ricos, “as drogas são mais caras”, disse a Dr.ª Anna Erat, diretora médica da Paracelsus. (A necessidade de cocaína, por exemplo, que custa milhares de dólares por semana, em vez de dependência em vodca barata.)

Mesmo assim, insistiu Gerber, a reabilitação regular simplesmente não funcionaria. Os clientes geralmente são mundialmente famosos e desejam total discrição. Mas além do desejo de privacidade, a riqueza extrema tem um estranho efeito separador. “Se você colocar um bilionário em um ambiente de grupo, mesmo com pessoas abastadas de classe média, eles não conseguirão se relacionar uns com os outros”, disse Gerber. Essa gente não é como o resto de nós; suas vidas e mentes foram transformadas por suas fortunas.

***

Em Zurique, até a luz do sol parece cara. As montanhas e o lago emprestam-lhe um brilho dourado que reflete as joias nas vitrines das lojas de grife na Bahnhoffstrasse e as imaculadas velas brancas dos barcos que singram o lago. O custo de vida da cidade é o mais alto da Suíça e o sexto maior do mundo. Uma “costa dourada” se estende além da cidade, à margem do lago. No final das ruas que levam às águas, há praias onde babás trazem crianças pequenas para brincar e homens de sunga nadam antes de, presumivelmente, irem para casa verificar seus investimentos. Descendo uma das ruas principais, passei pelo Algonquin, um castelo murado, para o qual Tina Turner se mudou ao se aposentar em 2009. Aparentemente, quando ela vai ao supermercado local, ninguém se vira para olhar. Zurique é um bom lugar para os ricos e famosos se esconderem em paz, devido, como disse um morador, à “peculiar falta de ânimo dos suíços”.

A uma curta caminhada da casa de Tina Turner, no bairro à beira do lago de Kusnacht, fica a casa de Carl Jung, uma grande mansão cor creme onde o analista viveu a maior parte de sua vida. No final da década de 1920, Jung tratou um empresário americano alcoólatra, Rowland Hazard III, ao longo de vários meses. Depois que Hazard começou a beber novamente, Jung disse que ele só se recuperaria se tivesse algum tipo de despertar espiritual. Em resposta, Hazard procurou uma irmandade cristã evangélica chamada Oxford Group, parou de beber e depois orientou um velho amigo na lida com o seu alcoolismo. Esse velho amigo, por sua vez, foi o mentor de Bill Wilson, que fundou a espiritualizada Alcoólicos Anônimos em 1935.

Zurique, portanto, tem a cura em sua história. É a origem do maior programa gratuito e interpessoal de tratamento de dependência do mundo e também, no outro extremo da escala, do mais exclusivo. A primeira clínica “um cliente de cada vez” começou aqui, em 2009, por uma enfermeira e seu então marido, um conselheiro de dependentes químicos. O casal, Christine Merzeder e Lowell Monkhouse, decidiu se dedicar a ajudar um amigo alcoólatra. Em vez de encaminhá-lo a uma clínica de reabilitação estabelecida, acharam um apartamento para ele, transformaram seu próprio quarto vago em um consultório e contrataram os serviços de um professor de ioga.

Merzeder achou o tratamento diário com foco em um único cliente mais satisfatório e eficaz do que a abordagem padronizada das instituições públicas, mas demandava trabalho intensivamente. O filho de Merzeder, Jan Gerber, percebeu aí uma oportunidade. Desde que se formou na London School of Economics (LSE), Gerber trabalhou como consultor financeiro para bancos de investimento e abriu várias empresas, incluindo uma clínica de cirurgia estética para homens em Zurique. Ele conhecia os hábitos dos muito ricos, e também os seus problemas. Ele sabia que haveria muitas pessoas dispostas a pagar.

Juntos, eles fundaram a Kusnacht Practice em 2011. No início, o sucesso vinha do boca a boca. De acordo com Moustafa Hammoud, que trabalhou na Kusnacht fazendo a ponte com a clientela do Oriente Médio, um cliente da Arábia Saudita enviou pelo menos três de seus filhos, todos em luta contra a dependência química ou a depressão. Hammoud estimou que cerca de 70% dos clientes iniciais da Kusnacht vieram da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Egito. Famosos em casa, muitos clientes buscaram ajuda no exterior para evitar que a “vergonha” de sua angústia fosse descoberta. Muitos, disse ele, vieram algumas vezes. “Eles se recuperavam, tinham uma recaída, voltavam.” A clínica cresceu rapidamente, contratando mais funcionários e alugando mais mansões para os clientes. Em 2013, Gerber saiu e montou a Paracelsus. Monkhouse, por sua vez, vendeu a Kusnacht para uma empresa de private equity. Hoje ela é administrada por um empresário brasileiro e oferece diversos tratamentos médicos, incluindo “restauração biomolecular”, além de reabilitação. A Paracelsus continua menor – “mais boutique e personalizado”, segundo Gerber.

Desde o início, disse-me Merzeder, os clientes apresentaram desafios que ela nunca havia enfrentado durante sua carreira no sistema público de saúde da Suíça. Frequentemente, eles chegavam com várias prescrições, consequência de um excesso de tratamento com médicos particulares concorrentes que não liam as anotações uns dos outros. Ela se lembra de uma paciente mais jovem, “uma princesa”, que foi atendida pelo melhor professor americano de psiquiatria pediátrica e apareceu “carregada de comprimidos”. Uma abordagem que racionalizasse todos os aspectos do cuidado físico e psicológico seria transformadora, acreditava Merzeder. “Nunca me interessei pelo desenvolvimento de negócios ou pelo resultado financeiro”, acrescentou. “Eu estava apenas interessada em resultados clínicos.” Gerber, sentado ao lado dela, sorriu: “É por isso que formamos uma boa equipe!”.

Gerber conhece seu mercado e sabe que ele está crescendo. De 2019 a 2021, o número global de indivíduos com patrimônio líquido ultraelevado, aqueles com mais de US$ 50 milhões (R$ 260 milhões), cresceu de 174.800 para 264 mil. De acordo com Gerber, as pessoas nessa faixa de riqueza, apesar de estarem financeiramente resguardadas contra inúmeras dificuldades, têm três a cinco vezes mais chances do que a média de sofrer de uma doença mental ou de um problema relacionado a abuso de substâncias. Dado que a Paracelsus aceita apenas 30 a 40 clientes por ano, o mercado é claramente grande o suficiente para manter a clínica ocupada.

O tratamento de saúde mental ultraexclusivo é uma das muitas novas microindústrias que surgiram para atender os super-ricos. O Spears 500, um guia anual de serviços de consultoria, agora assessora especialistas em tudo, desde a aquisição de vinhedos até o gerenciamento de cripto-reputação. A Dr.ª Ronit Lami, uma “psicóloga especializada em patrimônio líquido ultraelevado” com consultórios em Los Angeles e Londres, disse-me que quando ela começou a trabalhar, em 2000, ninguém sabia muito sobre esse público. Agora, seus clientes querem profissionais especializados que entendam as complexidades específicas do planejamento sucessório e da transferência de riqueza geracional. O que desejam é similar a muitos de seus outros desejos: um serviço que seja prestado de forma personalizada e exclusiva, um jato particular em vez de uma companhia aérea comercial.

Alguns ex-funcionários da Kusnacht já exportaram a ideia da reabilitação de cliente único para todo o mundo, abrindo clínicas semelhantes em Mallorca (The Balance), Irlanda (Rosglas) e outra em Zurique (Calda). O primeiro centro de luxo para um cliente único em Londres, o Addcounsel, foi aberto por um empresário chamado Paul Flynn, que vendeu sua empresa de recrutamento e iniciou a clínica em 2016, depois que um amigo que trabalhava na Kusnacht sugeriu a ideia. Flynn me disse que o negócio cresceu 300% no ano passado e espera um crescimento semelhante em 2023. A miséria dos super-ricos é um mercado como qualquer outro, e há uma lacuna. Nos próximos anos, disse ele, “acho que veremos muitas atividades de fusões e aquisições neste setor”.

***

É preciso se esforçar muito para não se seduzir pelo luxo. Gerber me mostrou o apartamento onde eu ia ficar na Paracelsus, uma sequência de quartos de cobertura à beira do lago, onde tudo parecia brilhar: mesas de vidro, castiçais de prata, superfícies de mármore. No quarto, os lençóis tinham uma brancura luminosa e nítida, impossível de alcançar quando você lava sua própria roupa. Uma bandeja de minicanelones de ricota e berinjela, feitos na hora, foi servido na mesa de centro, apenas por precaução.

A aspiração é que tudo pareça se produzir sem esforço, toda essa opulência, então todo o trabalho que permite que ela aconteça é mantido invisível. A governanta, Izabela Borowska-Violante, e o chef, Moritz von Hohenzollern, costumam aparecer para trabalhar antes que o cliente acorde. Enquanto eu vagava pelos quartos perfeitos, tentando não tocar em nada, e desejando que minha mochila não estivesse tão suja, eles surgiram dos aposentos de funcionários no apartamento como se estivessem lá esperando em repouso. Gerber me disse que a equipe podia se comportar conforme a preferência do cliente, mais interativa e tagarela ou invisível. De qualquer forma, os funcionários devem ser os “silenciosos e bons espíritos da casa”, quase como uma família, embora não se assemelhe a nenhuma família que eu tenha conhecido. “Quanto a mim, tudo se resume a ficar quieto”, confirmou Von Hohenzollern, a menos que o cliente queira companhia. Apesar dessa política precavida, ele nem sempre conseguia conter o entusiasmo. “Receba as grandes boas-vindas de nossa parte aqui da gastronomia!”, se exaltou ele ao me ver chegar.

A princípio, me meti em confusão, sem entender direito os termos da relação. Agradecia a todos constantemente, ao ponto de me irritar. Por constrangimento, tentei fazer as coisas sozinha, como buscar minha própria água, até que Von Hohenzollern me lembrou que esse era o trabalho dele. Na primeira manhã, ele me perguntou se eu gostava de cogumelos. Oh sim, eu menti educadamente. Mais tarde, ele fez cogumelos para o jantar e eu comi todos. No dia seguinte, durante uma sessão demonstrativa com a nutricionista, ela me perguntou se havia algo que eu não gostava muito de comer. Cogumelos, eu disse. Antes mesmo de eu voltar para o apartamento, a nova informação já havia circulado entre a equipe. Von Hohenzollern ficou mortificado. Por que ele não tinha sido informado antes? Como ele poderia fazer seu trabalho corretamente se não estivesse me servindo o tempo todo exatamente o que eu desejava?

O cliente típico estaria acostumado a tais serviços, é claro. Na verdade, o apartamento da Paracelsus – com sua cozinha e sala de jantar, e uma grande área privada para o cliente – provavelmente devia ser apertado em comparação com suas próprias casas. A clínica queria criar um ambiente seguro, semelhante a um casulo, ideal para a recuperação, explicou Gerber. A Kusnacht Practice, por sua vez, a 10 minutos de carro dali, abriga seus clientes em enormes mansões. Quando me mostraram uma delas, com três andares de banheiros de mármore, uma piscina externa e um amplo terraço na cobertura, notei o retrato de um homem olhando diretamente para fora da moldura. O zelador me disse que eles poderiam removê-lo se o cliente achasse incômodo ser olhado, mesmo por uma pintura.

O componente final do apartamento da Paracelsus, ausente durante minha estada, foi o terapeuta residente: “Uma relação sagrada”, disse Danuta Siemek, que está no cargo há um ano. Uma vez atribuída a um cliente, ela fica com ele durante toda a estadia. Ela vai comer com ele, conversar sempre que ele quiser, cuidar dele se estiver tendo um ataque de pânico às 4 da manhã. É um trabalho intenso e íntimo, uma dinâmica que surpreendeu outros psicoterapeutas com quem conversei, acostumados ao formato mais convencional de sessões semanais estritamente delimitadas de 50 minutos. Para evitar qualquer confusão, os clientes geralmente recebem terapeutas de uma idade diferente e de um sexo não compatível com sua preferência. “A vida como a conhecemos acaba”, disse Siemek, a respeito do trabalho. Eu me perguntei como ela conseguia permanecer sã. “Caminhada forte”, ela respondeu.

***

Há um efeito particular em ser o centro das atenções de vários profissionais. Eu mencionei que gostava de nozes. Nozes, suavemente temperadas, chegaram. Se eu esbarrasse em uma toalha, ela era quase imediatamente dobrada de novo para parecer intocada. Durante a avaliação do nutricionista, comecei a me perguntar se meus hábitos alimentares eram de fato tão singularmente fascinantes. Um leve escorregão para o narcisismo parecia inevitável.

Mas é por isso que o cliente paga: a dedicação exclusiva de toda uma equipe. No início da estadia do cliente, a prioridade é a estabilização física. A equipe médica realiza exames de sangue, monitora a pressão arterial e a frequência cardíaca e, em seguida, produz um relatório de linha de base, mostrando todas as deficiências possíveis. “Muitos de nossos clientes são bastante orientados por dados”, disse Erat, a diretora médica. Às vezes, eles ficam um pouco obsessivos em relação aos relatórios, com seus “selfs” reproduzidos em forma de planilha, como se seus problemas pudessem ser resolvidos corrigindo um único ponto perdido entre os dados. Mas, como disse Erat, em termos de recuperação “é apenas um método entre muitos”.

A recuperação psicológica, seja você extremamente rico ou não, é um trabalho árduo. O principal psiquiatra da Paracelsus, Thilo Beck, é um dos mais respeitados em Zurique. Um homem de fala mansa com cabeça raspada, enormes tênis brancos e um ar frio e inabalável, Beck divide seu tempo entre a Paracelsus e a Arud, uma das maiores clínicas ambulatoriais para o tratamento da dependência química sem fins lucrativos da Suíça. Na Arud, ele trata pessoas do outro extremo do espectro socioeconômico, dependentes químicos que vivem na pobreza ou à beira de não ter onde morar. Ambos os grupos, observa Beck, são “estigmatizados e marginalizados de certa forma, e considerados não muito normais”. Ele frequentemente encontra em ambos uma negligência emocional. Por um lado, o paciente pode ter sido criado por um pai que trabalha em vários empregos para sobreviver. No outro, o cliente muitas vezes foi “criado por babás”. Frequentemente, identificava um sentimento, segundo ele, de que ninguém realmente se importava.

Beck se formou no mesmo hospital psiquiátrico em Zurique onde Jung trabalhou. No início de sua carreira, na década de 1990, o tratamento da dependência química se concentrava na abstinência, que ainda é o método central do programa de 12 passos do AA. Ele diz não ter tempo para isso. “É paternalista”, disse. “Vem da ideia de que ‘Nós sabemos o que é certo e temos que pressionar esses caras para entender o que é bom para eles’.” Beck prefere uma abordagem mais pragmática, concordando com uma “hipótese de trabalho” com seus clientes sobre qual é o problema e como eles podem tratá-lo. Ele então implementa uma série de terapias, incluindo o que ele descreve como tratamentos de “terceira onda”, como terapia de aceitação e compromisso, cujo objetivo não é combater os sintomas, mas “recebê-los como convidados em sua vida”. Essa abordagem, disse ele, frequentemente ajudava os clientes a transformar o que antes consideravam um problema em uma oportunidade de mudar o curso de suas vidas. Os clientes tendiam a responder rapidamente, acrescentou, por causa da intensidade do processo. Em um ambulatório, ele pode ver um paciente uma vez por semana. Na Paracelsus, ele atende um cliente todos os dias por 90 minutos e pode adaptar seus métodos rapidamente. “Vemos mudanças acontecendo em um mês ou dois que levariam um ano em outro formato de atendimento.”

Os clientes dividem-se basicamente em dois grupos: os que nasceram ricos e os que adquiriram riqueza depois de adultos. Os primeiros muitas vezes se sentem sem direção, oprimidos pelo sucesso de seus pais e envergonhados pela facilidade de suas vidas. “Os self-made guys são totalmente diferentes”, disse Beck. “Não quer dizer que seja mais fácil.” Muitas vezes, sua ética de trabalho era autodestrutiva e os levava a negligenciar a família, os amigos e a própria saúde. Mas também havia semelhanças entre os dois grupos. Ambos pareciam sentir que algo estava faltando, uma “questão de valor” mais profunda, disse Beck, que se resumia a uma pergunta: “O que eu vim fazer neste mundo?” Há uma ausência de propósito, algo faltante ou perdido; um vasto vazio que jaz sob o dinheiro.

***

Na minha segunda noite em Zurique, Pawel Mowlik me contou sobre o momento em que sentiu o vazio. No verão de 2014, ele acordou na suíte presidencial de um hotel em Mônaco cercado por corpos nus de pessoas que não conhecia. Sua vida não tinha sentido, ele então percebeu.

Estávamos em um de seus restaurantes favoritos em Zurique, um entre as centenas que ele frequentou em um único ano, quando gastou mais de R$ 6 milhões em refeições requintadas. Nascido em uma pequena cidade da Polônia, Mowlik tinha uma mãe disciplinadora e um pai infeliz. Depois que seus pais se divorciaram, ele começou a experimentar anfetaminas. Em sua lembrança, certa vez ele ficou acordado por três dias, conversando com qualquer um que se aproximasse e quisesse ouvir. Largou a escola aos 15 anos e trabalhou como carregador de malas no Hotel Atlantic Kempinski em Hamburgo, onde seu charme se tornou tão conhecido que foi destaque em uma revista local. (Ele mantém uma fotografia do artigo em seu celular.) Enquanto estudava na escola de administração de hotéis em Zurique, ele conheceu um gerente de fundos de hedge que lhe ofereceu um emprego de relacionamento com investidores no escritório suíço. Aos 24 anos, ele ganhou milhões, mudou-se de Nova York para Londres (“meu auge”) e festejou com força, como alguém que veio do nada e ganhou tudo. Ele usava ternos Louis Vuitton e camisas Tom Ford e se tornou, como ele mesmo disse, “um cara tipo James Bond”. A cocaína, a essa altura, para ele não era mais uma droga, mas uma necessidade funcional para tocar a vida.

Quando Mowlik percebeu que estava perto da autodestruição, ele buscou tratamento de reabilitação, primeiro na Flórida, depois seguidamente, várias vezes, até aterrissar na Paracelsus. Uma vez recuperado, ele se juntou à equipe de Gerber. A paixão de Mowlik era fazer amizade com os clientes, e muitas vezes viajava com eles para Provença, Mônaco, Milão. Ele contava sua história e eles compartilhavam a deles. “Às vezes é engraçado, às vezes é triste”, disse ele, “porque passei por muitas coisas tristes”. Ele teve overdose, mais de uma vez. Sentiu que todas as suas amizades haviam sido compradas. “Toda a minha vida me senti meio solitário, embora conheça tantas pessoas”, disse-me Mowlik. “Há uma diferença entre estar sozinho e a solidão. Eu me sentia sozinho, sem estar só. E ainda me sinto.” Ele parecia bastante tranquilo em relação a esse fato, como se fosse simplesmente o preço de uma vida como a dele. “Não é mais algo que me deixe triste, em comparação com a época em que eu precisava de drogas e álcool para compensar. Eu apenas aceito.”

Ela aparece reiteradamente: a solidão. Gerber esboçou um perfil típico de um filho de bilionários, criado por uma babá cara, enviado para um colégio interno de elite, e do qual se espera que ele saia para ingressar na empresa da família ou pelo menos se conformar a um certo tipo de vida. Muitas vezes, não lhes é permitido casar-se com quem queiram, pois os pais “vão querer se certificar de que não tragam ninguém para casa, por questões de segurança”.

Surpreendeu-me que as condições da clínica parecessem replicar a solidão que havia definido a vida de muitos clientes: separados da comunidade, isolados a um alto custo e afligidos por um injustificado sentimento de serem pessoas muito especiais. Gerber sempre me dizia que era importante para a recuperação do cliente que o ambiente fosse familiar e no padrão ao qual estavam acostumados. Mas, como me disse um ex-terapeuta residente em uma das clínicas suíças: “É uma bênção e uma maldição. Essencialmente, estamos alimentando essa dinâmica de que você é a pessoa mais importante da sala.”

***

Sinais preocupantes começaram a surgir. No segundo dia no apartamento, reduzi radicalmente minha incansável gratidão e me acostumei a ser escoltada por toda parte, tanto que, na única vez em que tive que me virar sozinha, fiquei trancada do lado de fora e tive que ligar para uma enfermeira me deixar entrar, indefesa como uma criança.

O cenário parecia alimentar tal irresponsabilidade pessoal. Frequentemente, disse-me Hammoud, os clientes não estão acostumados a acordar cedo. “Às vezes você não tem permissão para acordá-los”, disse ele. “Eles te olham de cima a baixo e perguntam quem é você para me acordar?” Um cara era verbalmente abusivo com todos, contou Von Hohenzollern. Jogava o prato de comida no chão. “Nós atendemos a cada uma de suas necessidades e desejos”, disse o ex-terapeuta residente. “Eles não têm a experiência de cair na realidade.” Alguns nunca ouviram um “não” em suas vidas, disse Gerber. Mas ainda são pessoas com muita dor, ele enfatizou, possivelmente percebendo as ondas de julgamento que se evidenciavam em meu rosto.

Danuta Siemek, a terapeuta residente, me disse que o princípio de seu relacionamento com um cliente era tratá-lo com “consideração positiva incondicional”. Ela os aceita sem julgamento. Isso não quer dizer que um cliente nunca seja desafiado, mas “quando os desafiamos demais”, explicou Gerber, “podemos criar uma situação de perde-perde. Eles fazem as malas e vão embora.” Não é incomum que o piloto do jato particular de um cliente fique instalado em um hotel próximo de Zurique para que ele possa sair quando quiser. Naturalmente, é melhor para o balanço da clínica se o cliente ficar.

Não que a reabilitação termine quando eles saem. Após o período na Suíça, o cliente voltará para casa, geralmente com o terapeuta residente a reboque, a um custo contínuo aproximado de R$ 12.500 por dia. O programa de pós-tratamento, de acordo com Paul Flynn em Londres, é a chave para o modelo financeiro, sendo uma fonte de receita recorrente, ao invés da taxa única de reabilitação. Recentemente, contou Gerber, um cliente levou um terapeuta de volta a Nova York, hospedou-o em um hotel por uma semana e não o viu nem uma única vez: ele simplesmente gostava de saber que ele estava lá. “Temos uma terapeuta na faixa dos 70 anos”, acrescentou, “que praticamente se mudou para a Arábia Saudita”. Uma configuração, ao que parecia, um tanto em desacordo com a ênfase típica da psicoterapia na criação de um relacionamento não dependente no qual o cliente adquire a autoconfiança.

Na maioria dos casos, no entanto, o terapeuta acabará saindo. A clínica mantém contato, mas no final das contas, como uma criança transitando para a idade adulta, o cliente deve aprender a se virar sozinho, com seus próprios motoristas, chefs, camareiras, terapeutas e psiquiatras.

***

Mais de uma vez, durante a visita às luxuosas clínicas de reabilitação de Zurique, ouvi dizer que o momento transformador da experiência de um cliente, seu despertar espiritual, era uma ida ao supermercado. Em uma versão, um membro de uma família real do Oriente Médio foi filmado por seus filhos fazendo fila no caixa, exultantes com a experiência de ter colocado coisas em sua cesta e depois pago por elas. Ele nunca tinha feito nada parecido antes. Em outro, um jovem cliente parado no corredor de iogurtes ficou completamente impressionado com a oferta de iogurtes, porque ele nunca antes tinha tido que ficar em um corredor de iogurtes e escolher.

Eu me perguntei se, realmente, os clientes precisavam de uma equipe inteira de médicos para viver uma epifania no supermercado. E, no entanto, da maneira como a riqueza extrema parece transformar as pessoas em uma mistura problemática de solitários auto-isolados e crianças indulgentes, talvez eles precisem. (Como disse o ex-terapeuta residente: “O Lótus Branco realmente retrata com precisão muitos dos problemas que vejo.”)

Thilo Beck descreveu os “pequenos passos” que costumava dar com os clientes, encorajando-os a “encontrar novos amigos ou um grupo de amigos ou outros hobbies”. É muito dinheiro gasto, no entanto, para receber a recomendação de participar de uma aula de desenho vivo. Os médicos, principalmente aqueles que trabalham com clientes de renda drasticamente baixa, não desconheciam a disparidade no atendimento. “Eu adoraria”, disse Beck, “poder oferecer isso a todos”. (Embora tal movimento pudesse desmantelar a alegação de exclusividade da clínica.)

“Como economista experiente, sei que esta não é uma opção”, disse Gerber, que argumentou que o trabalho deles produz um efeito cascata. Ajude o cara no topo de uma grande empresa, ou o jovem de 20 e poucos anos com milhões que nunca ganhou na conta do banco, e seus “selfs” transformados podem escolher ajudar seus funcionários, sua sociedade, o mundo. Como frequentemente acontece com essa retórica da cascata, ela parece expressar mais uma esperança do que uma realidade. Se a riqueza é uma parte da própria doença, não pude deixar de pensar que a tributação agressiva talvez ofereça um tipo diferente de cura.

Para Mowlik, que deixou a Paracelsus logo após minha visita, sua experiência de co-dirigir uma clínica de reabilitação se resumia a algumas verdades simples. “Acredito honestamente que até a pessoa mais rica do mundo está procurando se conectar com as pessoas”, disse-me. Quanto ao sucesso do tratamento, dependia inteiramente da determinação do próprio cliente. “Você tem que estar disposto a mudar. Nenhum Bentley ou mansão fará a diferença.” Ele passou a pensar que a abundância de luxo – “toda essa merda, desculpe pelo meu francês” – era simplesmente uma distração. Estas clínicas eram bolhas, insustentáveis e frágeis, “é por isso que muitos não encontram as respostas e acabam voltando para seus velhos estilos de vida tóxicos”. Como sua próxima iniciativa, ele estava decidido a criar uma fundação de saúde mental sem fins lucrativos. Olhando para trás, Mowlik sentiu que o período mais autêntico de sua vida até agora foi quando trabalhou como carregador de malas em Hamburgo. Propósito, serviço, conexão humana: todas as lições de vida estavam lá.

No final da segunda noite, me vi vagando sozinha pelo apartamento, à deriva. Depois de dois dias tendo todas as necessidades antecipadas e todos os aspectos práticos resolvidos, eu não tinha ideia do que fazer. Na prática, era um luxo, eu sabia, não ter que cozinhar, limpar ou administrar as mundanidades da logística, mas também tinha um efeito de esvaziamento distinto. Tudo que eu tinha para pensar era em mim mesma, uma condição terrível para se estar.

Na manhã seguinte, me despedi de Von Hohenzollern, que me deu alguns chocolates artesanais para levar para casa. Ele queria me mostrar onde comprar o almoço, como chegar ao aeroporto, o melhor lugar para comer pão em Zurique. Não se preocupe, eu disse, vou dar um jeito. Eu estava desesperada para descobrir. Peguei meu casaco xexelento e corri para fora do prédio como se fugisse de um incêndio.

A soja que asfixia, destrói terras.......

A soja que asfixia, destrói terras e adoece corpos no Baixo Tapajós. Entrevista especial com Fábio Zuker

Em pesquisa de doutorado, antropólogo analisa como a monocultura e toda sua cadeia nefasta dizima a vida na floresta e nega a ancestralidade dos povos

Por: João Vitor Santos | 28 Fevereiro 2023

“Se eu vendo minha casa, meu terreno, estou vendendo junto o meu corpo e os meus filhos”. A afirmação é da pajé e professora Eluídes, indígena da região do Baixo Tapajós, e é ilustrativa para compreendermos como terra, mata, animais e seres humanos são um só na cosmovisão ameríndia. Ela é um dos muitos personagens que o antropólogo Fábio Zuker conheceu ao longo de sua pesquisa de doutorado no Pará. Essas pessoas o fizeram compreender que “o mundo pelo qual lutam os Tupinambá é um mundo que permite a multiplicação das formas de vida”.

Em contrapartida, também descobriu a avesso desse mundo. “É sobre a expansão da soja que, finalmente, acabei me debruçando mais na pesquisa. Defendo que há um processo de expulsão por asfixia, que, muito concretamente, opera a partir da relação fazendeiro-soja-veneno, pelos agrotóxicos (glifosato), expulsando as pessoas de suas casas, esvaziando territórios, para permitir o avanço do monocultivo de soja”, explica, na entrevista concedida por e-mail ao Instituto Humanitas Unisinos – IHU.

Não é à toa que o entrevistado considera que muitos conceitos ocidentais, como o de antropoceno, não dão conta da realidade que se vive. É por isso, por exemplo, que prefere a ideia de plantationceno. “Comparto das críticas que consideram o conceito [de antropoceno] incapaz de diferenciar criticamente as relações de poder e étnico-raciais envolvidas no fenômeno, uma perspectiva que não vem de lugar nenhum e que ‘falha em endereçar a despossessão de terras indígenas, colonialismo, escravidão e os impactos racionalizados das mudanças climáticas’”, analisa.

Nesse mesmo movimento, Fábio Zuker procura ver o neoliberalismo não como abstração, mas como materialidade da ação da monocultura de soja que avança sobre os modos de vida originário. “O que importa à neoliberalização do Tapajós é a inserção de tudo e todos em cadeias de geração de valor”, resume, ao apresentar a ideia diametralmente oposta à cosmovisão dos povos indígenas. Aliás, povos que corporificam esse neoliberalismo. “No Baixo Tapajós, e especialmente nas aldeias Tupinambá, ouvi com frequência a seguinte reflexão: ‘não vivemos mais tanto tempo quanto antes’, ‘não temos mais a força dos antigos’”, ilustra.

Como responder ao que o antropólogo tipifica como “agronecroplítica”? Justamente com o modo Tupinambá de ser e sua resistência na luta. “Se algo podemos aprender com os Tupinambá, com os demais povos indígenas do Baixo Tapajós em luta por seus territórios, é a importância de se contrapor aos projetos de destruição de diferentes formas de vida representados pelo agronegócio, pelo garimpo, pelo desmatamento”, aponta Zuker.

Fábio Zuker (Foto: Arquivo Pessoal)

Fábio Zuker é antropólogo, doutor em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo – USP. Recentemente, defendeu a tese intitulada Fazer mundos, destruir mundos e refazê-los: ensaios de antropologia política no Baixo Tapajós, sob orientações do Professor Dr. Renato Sztutman, do departamento de antropologia da USP. Zuker ainda é pós-doutorando no Brazil Lab, da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, onde dá prosseguimento às suas pesquisas e leciona cursos sobre formas indígenas de fazer política em meio a violentas situações coloniais, Zuker é autor reportagens e ensaios, além dos livros Vida e morte de uma baleia-minke no interior do Pará e outras histórias da Amazônia (Fábio Zuker/Publication Studio São Paulo, 2019) e Em rota de fuga: ensaios sobre escrita, medo e violência (Quadradocirculo, 2020).

Confira a entrevista.

IHU – Tratando de uma perspectiva bem etnográfica de sua pesquisa, como descreve o avanço da degradação do Baixo Tapajós?

Fábio Zuker – Essa pesquisa de doutorado que acabo de defender no final de 2022, e que leva como título “Fazer mundos, destruir mundos: ensaios de Antropologia Política no Baixo Tapajós”, foi desenvolvida ao longo de seis anos. Tive um longo pré-campo na região, sobrepondo atividades que se beneficiaram mutuamente, como a apuração jornalística e a etnografia em si. Faço esse pequeno preâmbulo, pois foi a partir da observação das formas de destruição que constituem o avanço do neoliberalismo na região que define o tema da pesquisa em si.

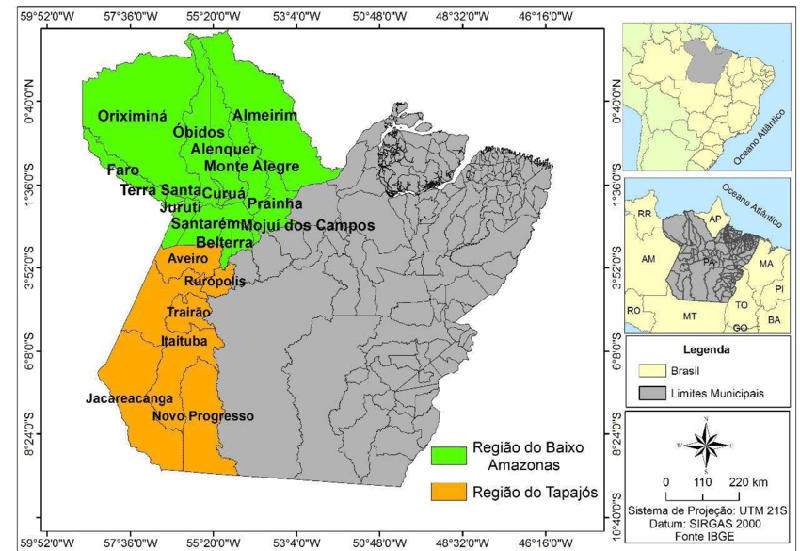

Localização dos municípios das regiões do Baixo Amazonas e Tapajós, Pará | Mapa: IBGE

Concretamente, estamos falando da construção de cerca de 40 usinas hidrelétricas na bacia do Tapajós – a maior e mais preocupante delas, São Luiz do Tapajós, que inundaria territórios dos indígenas Munduruku, foi arquivada. Mas seu fantasma ainda ronda a região e se faz presente nas dezenas de outras já construídas ou em construção. O garimpo ilegal, que está concentrado no Médio e Alto Tapajós, também impacta a região do Baixo, com a contaminação por mercúrio, que afeta inclusive moradores da área urbana de Santarém, distante cerca de 300 km do foco dos garimpos. Além disso, a mudança na coloração da água impacta também na soberania alimentar das populações que dependem do peixe como principal fonte de proteína animal – já que o garimpo destrói lugares de reprodução do peixe e, com a água mais turva tomada por sedimentos, dificulta a pesca.

A soja e o sufocamento

O desmatamento e a intensificação da monocultura da soja é outro aspecto disto que na tese denomino neoliberalização da floresta amazônica. É sobre a expansão da soja que, finalmente, acabei me debruçando mais na pesquisa. Defendo que há um processo de expulsão por asfixia, que, muito concretamente, opera a partir da relação fazendeiro-soja-veneno, pelos agrotóxicos (glifosato), expulsando as pessoas de suas casas, esvaziando territórios, para permitir o avanço do monocultivo de soja. Sobre este ponto, trago uma reflexão mais detida abaixo.

Ruralistas negam a identidade indígena, a fim de negar o direito dessas populações a seus territórios – Fábio Zuker

TweetPara completar o quadro do avanço da destruição no Baixo Tapajós, cabe citar ainda outros elementos: a construção de portos de escoamento de soja. O aumento da dependência de alimentos da cidade, por parte de populações indígenas, ribeirinhas e quilombolas. A acusação, por parte de setores ligados aos sojeiros, de que populações em luta por seus territórios e modos de vida seriam “falsos índios” – ou seja, parte do agronegócio local, com o apoio de seus ideólogos, incluindo um antropólogo ruralista, promove o ódio racial contra as populações indígenas. Ruralistas negam a identidade indígena, a fim de negar o direito dessas populações a seus territórios.

A aridez da lavoura que interrompe a floresta é apenas a face mais visível da degradação pelo cultivo de soja no Tapajós | Crédito: acervo de pesquisa de Fábio Zuker/Foto: Bruno Kelly

Outro aspecto do avanço dos monocultivos de soja sobre a floresta tropical possui uma dimensão ecológico-sanitária. Refiro-me à criação de uma dialética entre territórios adoecidos e que se convertem também em produtores de doenças, em especial de hantaviroses (família de vírus transmitidos por roedores, com potencial epidêmico, e que se proliferam com maior facilidade em ambientes onde ocorreu a alteração do uso do solo, de florestas para grãos). Uma verdadeira agronecropolítica, uma política da morte, da destruição, está em curso no Tapajós.

Arco Norte

Desta forma, acredito que seja possível dizer que no leito do rio Tapajós e de seus subsidiários, no oeste do Pará, a vida de quem depende da floresta e dos rios para viver não tem sido nada tranquila. O que acontece no Tapajós é, em parte, uma das facetas do projeto chamado Arco Norte, que visa transformar parte da região Norte do Brasil – em especial, Pará e Maranhão – em grandes portos escoadouros da produção do Centro-oeste. Com mais portos, importante notar, cria-se também a infraestrutura para mais desmatamento e acelera-se a conversão da floresta em campos de soja. É um processo que envolve megaprojetos em outros rios, como Tocantins e Xingu. Mas é ao redor da BR-163, que por ora liga Cuiabá a Santarém e acompanha o Tapajós, que concentra as atenções.

É, assim, impossível realizar uma etnografia na região do Baixo Tapajós sem descrever a dinâmica destes conflitos e as formas de destruição que os compõem.

IHU – Podemos associar esse capitalismo liberal que avança sobre a floresta amazônica com o colonialismo empregado nos séculos XVI, XVII e XVIII? Que rupturas e continuidades ocorrem nesse processo?

Fábio Zuker – Eu não me debrucei com ênfase em traçar uma relação com outros momentos do colonialismo na Amazônia. Esta é uma etnografia muito centrada na atual gramática dos conflitos da região, no modo como eles são vividos e significam outras coisas (diferentes e mais complexas do que poderíamos imaginar, ao falar de conflitos de terras), para as populações indígenas. Mas eu entendo que se trata, sim, de uma continuidade e aprofundamento, tanto em intensidade quanto em abrangência, das formas de colonização que compuseram este território.

Gostaria aqui de dialogar também com um livro, que influenciou muito a minha pesquisa, “The Government of Beans: Regulating Life in the Age of Monocrops” (Duke University Press, 2020) (Governo dos grãos: regulando a vida na era dos monocultivos, em tradução livre), do antropólogo canadense Kregg Hetherington. O autor faz uma excelente reflexão, centrada nos territórios Guarani do Paraguai, sobre o avanço da soja, centrada em falas das populações indígenas de que a soja mata.

Obra de Hetherington foi importante para Zuker pensar na realidade do Baixo Tapajós | Foto: divulgação)

Ele trata de levar a sério esta afirmação, pensando a agência do grão na destruição de territórios e formas de vida. Entretanto, aquilo que se destrói são territórios, no caso desta região de fronteira do Paraguai com o Brasil, formados ao longo de séculos de violência colonial, e que implicou na constituição de uma determinada paisagem, com pequenos produtores rurais de origem Guarani produzindo algodão em áreas remanescentes de floresta.

Trago este mesmo raciocínio para o Baixo Tapajós. Seria uma leitura demasiado simplista, e equivocada, afirmar que uma região como o Baixo Tapajós não integrasse uma determinada forma de capitalismo até poucas décadas atrás, com as suas próprias estruturas de comércio, de geração de valor e criação de desigualdades. O ponto desta pesquisa não é este. É, sim, entender que nova forma de economia é esta, cuja expansão na região vem atrelada a uma outra tecnologia de transformação da paisagem e constituição de espaços sobre territórios multiétnicos – este espaço criado pelo agronegócio entende que tudo deve ser inserido em uma cadeia de produção de valor: dos fundos dos rios, a serem dinamitados para permitir a passagem de embarcações com soja originada da região Centro-oeste, à conversão das florestas em campos de monocultura ou mesmo a manutenção da floresta com rentabilidade (mercado de carbono).

Trazer um olhar para este momento atual, e que ocorre desde a chegada da soja na região a partir do início do século XXI, é importante, pois há uma intensificação da destruição. Basta olharmos para o dado de que um terço de todos os desmatamentos no Brasil, desde 1500, ocorreu nos últimos 37 anos.

Um terço de todos os desmatamentos no Brasil, desde 1500, ocorreu nos últimos 37 anos – Fábio Zuker

TweetA “feição” do neoliberalismo

Na pesquisa, me interessa pensar o processo de feição do neoliberalismo. Em Friction: an Ethnography of Global Connection (Fricção: uma etnografia da conexão global, em tradução livre), Anna Tsing aborda o desmatamento na Indonésia. Em sua análise multiescalar, que oscila entre pontos de vista distintos (dos povos indígenas da Indonésia sujeitos a violências às contradições do mercado internacional de commodities), a autora propõe uma particular concepção de fronteira, marcada mais pela temporalidade do que pela espacialidade.

Friction: an ethnography of global connection, de Anna Tsing (Princeton University Press, 2004)

Fronteira, defende Tsing, diz respeito a um processo de expansão do capital, marcado simultaneamente por um “ainda não” integrado/desenvolvido e “em processo de” integrar-se/desenvolver-se. A expansão das fronteiras, argumenta a autora, é também um processo em que atores tidos como legítimos e ilegítimos se mostram indissociáveis. Neste interstício, predomina a violência.

Essa maneira de conceber as fronteiras em expansão do capitalismo neoliberal permite adentrar algumas das dimensões dos conflitos do Baixo Tapajós. E aqui cabe precisar o meu entendimento acerca do que acredito ser possível denominar um processo de neoliberalização da floresta. Ao falar em fronteiras em expansão, e este é o modo como leio Tsing, não se trata de pressupor a existência de um fora do capitalismo. O fora, o contra, pode ser entendido justamente como a luta por autonomia das populações indígenas, mas deixo isso para desenvolver em breve.

O que importa à neoliberalização do Tapajós é a inserção de tudo e todos em cadeias de geração de valor. Plantationceno, como diriam Haraway e Tsing (2019) e Wolford (2021), mas também uma plantocracia: a ordem política, social e cultural regida por uma determinada forma de geração de valores produzidos pelas plantations, fazendeiros e mercado financeiro, como diriam Harney e Moten (2021).

O que importa à neoliberalização do Tapajós é a inserção de tudo e todos em cadeias de geração de valor – Fábio Zuker

TweetAssim, esta é também uma tese, e este é um dos dois argumentos antropológicos que costuram os capítulos da abordagem que proponho, sobre a feição do neoliberalismo. Neoliberalismo não se reduz ao seu binômio muitas vezes reivindicado com orgulho por seus defensores: menos estado e mais competição. Há uma ampla bibliografia nas ciências sociais que pensa o neoliberalismo como uma forma particular de gestão da sociedade. Nesta etnografia, descrevo como a feição do neoliberalismo decorre de uma multiplicidade de situações como esta vivenciada ao longo do rio Tapajós. Algumas características marcam este processo de neoliberalização da Amazônia, entre elas a relação entre atores tidos como legítimos (Estado, mineradoras multinacionais e corporações do agronegócio) e tidos como ilegítimos (madeireiros, grileiros, garimpeiros ilegais).

Atores e violências

Relendo a obra de Tsing na Indonésia, é a própria cadeia de produção de bens exportáveis, como a soja, que evidencia esta sobreposição entre atores legítimos e ilegítimos constituintes de um mesmo processo produtivo. Por um lado, poderia, em um primeiro momento, fazer sentido pensar que fundos internacionais de investimento e grandes traders de soja atuantes na região, como a Cargill, sejam atores legítimos, uma vez que reconhecidos pelo mercado internacional, pela bolsa de valores e por pretender atuar dentro da legalidade. Por outro, uma perspectiva junto ao chão mostra como as exportações da Cargill, no Baixo Tapajós, envolvem uma série de violências, desde o cercamento de comunidades indígenas por fazendeiros que vendem soja à empresa até a construção de portos de escoamento do grão que impactarão na vida de comunidades pesqueiras, tais quais ribeirinhos e quilombolas, e a expulsão de comunidades ribeirinhas cuja vida próxima ao veneno aplicado nas plantações de soja se torna impossível.

Assim, considerar a existência de atores legítimos ou ilegítimos parece fazer pouco sentido quando nos debruçamos sobre o modo como o capitalismo neoliberal é produzido em determinadas partes do mundo. E esta, acredito, seja uma das grandes contribuições de Tsing para pensarmos as fronteiras do capitalismo.

Neoliberalismo não se reduz ao seu binômio muitas vezes reivindicado com orgulho por seus defensores: menos estado e mais competição – Fábio Zuker

TweetTransformação de territórios

Esticando a linha argumentativa da autora, o capitalismo neoliberal não existe como algo autônomo, hipostasiado e igualmente aplicável em todas as partes do mundo. Ele só existe em fricção, em tensão com determinados territórios. Uma etnografia da neoliberalização da floresta no Baixo Tapajós é uma etnografia que reflete sobre as técnicas de produção do neoliberalismo: pensá-lo no campo significa pensá-lo como uma prática que pretende transformar territórios e construir determinadas espacialidades, destruir mundos e fazer outros mundos.

Para Zuker, pensar o neoliberalização no Baixo Tapajós é pensar na transformação dos territórios, e das pessoas que neles vivem | Crédito: acervo de pesquisa de Fábio Zuker/Foto: Bruno Kelly

É defini-lo por aquilo que ele faz, e por aquilo que ele faz fazer, objetivando a criação de valor. Em outras palavras, é não “dar de barato” (tradução simplificada de take for granted) a existência do capitalismo neoliberal. E, sim, debruçar-se sobre a produção do capitalismo neoliberal a partir do modo como este funciona em atrito, em tensão. Ou seja, etnografar como o capitalismo contemporâneo se constrói também na neoliberalização da floresta amazônica, e as formas de destruição e violência que o constituem.

O capitalismo neoliberal não existe como algo autônomo, hipostasiado e igualmente aplicável em todas as partes do mundo. Ele só existe em fricção, em tensão com determinados territórios – Fábio Zuker

TweetIHU – Os indígenas, segundo seus estudos, identificam esse avanço neoliberal como guerra. Pode detalhar e descrever como eles compreendem a ideia de guerra?

Fábio Zuker – Esta é toda uma tese sobre os significados que podem assumir a guerra enquanto destruição de mundos. Posso dizer que esta é uma pesquisa na qual tento levar Walter Benjamin ao Tapajós: tanto na temática da destruição representada pelo Anjo da História, de Paul Klee, como no formato fragmentário.

Ao longo dos anos de investigação, fui entendendo que há um enfoque em uma gramática belicista na região, que, devo explicar, não é meu. Se proponho a ênfase no termo guerra, é para reverberar aquilo que formulam os que mais sentem os efeitos desse processo em suas vidas. “Estamos em guerra”, coloca o cacique Braz. “Adversário não! Inimigo!”, afirmava exaltado o padre Edilberto Sena, durante a Segunda Caravana em Defesa do Rio Tapajós, Seus Povos e suas Culturas, em 2016, que acompanhei em minha primeira visita ao Tapajós. “Adversário”, continua o padre, “é o Flamengo do Botafogo, nós somos inimigos desses projetos”. “Estamos em luta, eu morrerei lutando”, finaliza ele.

Cacique Braz, uma das lideranças locais ouvidas por Zuker | Crédito: acervo de pesquisa de Fábio Zuker/Foto: Thomaz Pedro

Nesse sentido, a tese tenta entender como os indígenas do Baixo Tapajós, centrando-me nos Tupinambá, mas com alguns momentos de articulações e lutas coletivas vivenciados junto a outros grupos, entendem esta forma de destruição de seus territórios como uma guerra, que opera em pelo menos três aspectos:

a) identitários: na medida em que se nega a identidade indígena para avançar sobre seus territórios e os Tupinambá articulam suas próprias teorias sobre o que significa ser indígena hoje, elaborando e colocando em prática uma outra teoria da colonização;

b) corporal: a maneira como a colonização é sentida pelos Tupinambá como um enfraquecimento e adoecimento do corpo, diante da intensificação da destruição dos territórios, com efeitos semelhantes aos do quebranto;

c) territorial-paisagístico: o espaço criado pelo avanço da soja no Planalto Santareno, marcado pela toxicidade dos pesticidas, esvaziamento de comunidades e uma ecologia propensa à emergência de novas doenças, ou seja, um território adoecido e que gera doenças.

Os agrotóxicos (…) são uma tecnologia política utilizada para esvaziar os territórios amazônicos, permitir o avanço da soja e concretizar o imaginário colonial-militar de uma Amazônia vazia – Fábio Zuker

TweetDestruição de mundos e a guerra

O glifosato, os agrotóxicos, de maneira geral, são uma tecnologia política utilizada para esvaziar os territórios amazônicos, permitir o avanço da soja e concretizar o imaginário colonial-militar de uma Amazônia vazia. Só que este vazio é ativamente produzido; trata-se, portanto, de um território paulatinamente esvaziado.

A destruição, a mudança na tecitura do mundo, é vivenciada pelos Tupinambá como uma forma de guerra contra a qual, vale dizer, cabe resistir: refazer mundos em meio à destruição.

IHU – Ocidentalmente, quando pensamos em guerra, imaginamos áreas de batalhas, confrontos diretos. Mas, entre indígenas, a resistência também pode ser um elemento da guerra. Nesse sentido, como analisa a resistência indígena frente ao capitalismo liberal? Como tal resistência pode nos inspirar a constituirmos nossas resistências?

Fábio Zuker – Uma parte significativa da pesquisa está centrada em diferenciar estas formas de guerra, pois são, efetivamente, formas distintas de compreender a guerra. Enquanto um conceito ocidental e moderno de guerra implica a destruição e dominação de territórios e a subjugação de sua população (por isso o neoliberalismo como forma de guerra, vivido como uma guerra para aqueles que tem seus mundos destruídos), a guerra indígena é essencialmente produtiva.

Para dar concretude a essa resistência produtiva, e o modo como ela opera diferentemente do conceito ocidental, cito um exemplo. Na primeira parte da tese, a minha preocupação foi justamente mostrar como existe uma outra teoria da colonização, articulada por falas, práticas, narrativas e saberes dos indígenas Tupinambá. Membros do poder judicial local, do agronegócio, do executivo municipal consideram-nos “falsos índios”, pois os indígenas teriam se miscigenado. Ou seja, é um entendimento da história das Américas como supostamente capaz de destruir as culturas alheias, de diluí-las em um caldeirão abrangente que seria a cultura branca. Acredito poder denominar esse pensamento como uma antropologia oficial, a favor dos Estados nacionais e suas elites.

Os indígenas Tupinambá, e aqui me centro em uma fala importante do cacique Braz, aparentam cultivar outra versão do que significam transformações culturais em meio à violência secular da colonização e que se faz presente nessas estratégias de sobrevivência a partir da incorporação de outras pessoas às suas redes de parentesco (mais sobre isso na próxima resposta).

Enquanto um conceito ocidental e moderno de guerra implica a destruição e dominação de territórios e a subjugação de sua população, a guerra indígena é essencialmente produtiva – Fábio Zuker

TweetAutodemarcação dos territórios

Se na segunda e na terceira partes da pesquisa eu enfoco aspectos dessa gramática da destruição, no epílogo o que importa é salientar outro lado produtivo da guerra Tupinambá na autodemarcação dos territórios e confecção de territórios vivos.

Resistência ancestral: indígenas se pararam para ações de autodemarcações de terras | Crédito: acervo de pesquisa de Fábio Zuker/Foto: Thomaz Pedro

IHU – No que consiste a ideia de “indigenizar” os outros?

Fábio Zuker – Essa reflexão, acerca dos mecanismos pelos quais populações indígenas no Baixo Tapajós indigenizam os outros (migrantes nordestinos, pessoas negras, brancos), surgiu a partir da observação de determinadas dinâmicas ao longo da etnografia.

Temos, no Baixo Tapajós, como mencionei anteriormente, e de maneira significativa, um movimento coordenado pelo agronegócio, com representantes no legislativo local, no executivo e por membros do judiciário – e inclusive por um antropólogo de extrema-direita – de negação da identidade dos indígenas na região. E, é evidente, nega-se a identidade dos indígenas para obter seus territórios.

Nega-se a identidade dos indígenas para obter seus territórios – Fábio Zuker

TweetComumente, estas pessoas ligadas aos agro chamam os indígenas de “falsos-índios”. Para sustentar essa posição, valem-se de argumentos racistas, questionando com frequência a identidade de pessoas que compõem as populações indígenas, mas não detêm traços fisionômicos que um imaginário colonial atribui a estas populações. Ou seja, há uma violenta teoria colonial da miscigenação, que embasa uma ideia de que, pelo contato com outras populações, os indígenas teriam se desindigenizado.

Para os povos do Baixo Tapajós, se “indigenizar” é buscar e se reconhecer na ancestralidade | Crédito: acervo de pesquisa de Fábio Zuker/Foto: Thomaz Pedro

Ao longo dos anos de campo, o que ficou claro para mim é que os Tupinambá articulam uma versão alternativa da colonização: o contato com outras populações jamais significou um falseamento, ou uma perda da cultura indígena. E foi precisamente pelas redes de parentesco, de matrimônios, que não indígenas (principalmente migrantes nordestinos, de estados como Ceará e Maranhão) foram incorporados às populações indígenas. Evidentemente, este não é um fenômeno exclusivo ao Baixo Tapajós, e há toda uma bibliografia na antropologia sobre o modo como forâneos foram incorporados às redes de parentesco indígena – atento especificamente às pesquisas de Daniela Alarcon, com os Tupinambá do sul da Bahia, e de Mauro Almeida, Mariana Pantoja e Eliza Costa, no Acre.

Assim, ao invés de pensar como as culturas indígenas foram se perdendo ao longo dos anos, por que não olhar para esse mecanismo de fazer parentes a partir dos outros, indigenizá-los, como uma outra versão do violento processo colonial?

O contato com outras populações jamais significou um falseamento ou uma perda da cultura indígena – Fábio Zuker

TweetIHU – Que narrativa os líderes do agro imprimem à destruição socioambiental do Baixo Tapajós?

Fábio Zuker – A narrativa que o agronegócio tenta e, em grande medida, consegue impor na região tem pouca aderência com a realidade. E minha pesquisa trata precisamente de denunciar esta farsa.

Enquanto o agro tenta vender a ideia de que suas atividades promovem desenvolvimento, criação de empregos, geração de renda e alimentos, o que se observa na prática, e isso é frequentemente objeto de reflexão por parte de populações indígenas, quilombolas e ribeirinhas, é precisamente o inverso: devastação ambiental, expulsão das pessoas de suas terras, aumento do desemprego, contaminação por agrotóxico, violência, fome (como lembra bem Seu Ezeriel, indígenas Tupinambá e marido da cacica Estevina: “ninguém aqui come soja”) e, inclusive, a possibilidade de novos vírus passarem a circular entre humanos (especificamente da família das hantaviroses).

Já do ponto de vista da relação do agronegócio local com os indígenas e demais populações que vivem em estreita relação com a terra, eu diria que ela é de extrema violência e racismo, por um lado, e de tentativas de cooptação, por outro.

No Baixo Tapajós, e especialmente nas aldeias Tupinambá, ouvi com frequência a seguinte reflexão: “não vivemos mais tanto tempo quanto antes”, “não temos mais a força dos antigos” – Fábio Zuker

TweetIHU – Como os indígenas narram a destruição do mundo? De que forma compreende a relação da destruição dos territórios com o enfraquecimento dos corpos?

Fábio Zuker – No Baixo Tapajós, e especialmente nas aldeias Tupinambá, ouvi, com frequência, a seguinte reflexão: “não vivemos mais tanto tempo quanto antes”, “não temos mais a força dos antigos”.

Comecei a indagar os motivos dessas reflexões para meus interlocutores, como Seu Puteiro (quem primeiro me formulou as frases acima) e sua irmã, a cacica Estevina. Sem hesitar, sempre respondiam que era a comida originada da cidade que os enfraquecia. A comensalidade, o comer junto, é, fui entendendo, precisamente um dos mecanismos pelos quais uma pessoa se torna Tupinambá. Inclusive, é uma das formas fundamentais de incorporação do outro: torna-se parente aquele com quem se caça, com quem se pesca e com quem se come.

Seu Puteiro, enquanto analisa a cartografia do Tapajós, formula: “não vivemos mais tanto tempo quanto antes, não temos mais a força dos antigos” | Crédito: acervo de pesquisa de Fábio Zuker/Foto: Thomaz Pedro

Dessa forma, acredito que, para os Tupinambá do Baixo Tapajós, a experiência de destruição do território pelas madeireiras (experiência mesma de destruição do mundo Tupinambá) é sentida como uma forma de enfraquecimento do corpo. Corpo e território, no mundo indígena, estão em constante coformação. Não existem corpos de um lado, e territórios do outro. As territorialidades indígenas se constituem enquanto tais à medida que formam determinados corpos. São corpos da terra, na feliz expressão de minha colega de doutorado Luísa Girardi. E “nós somos a Terra”, bradam indígenas de todo o país.

Corpo e território, no mundo indígena, estão em constante coformação – Fábio Zuker

TweetDestruir terras e adoecer corpos

Destruir a terra junto às quais esses corpos se formam equivale a torná-los doentes, enfraquecidos – uma reflexão que se aproxima muito das narrativas sobre o quebranto, que acontece, precisamente, quando alguém volta da mata (roçado ou caça), com fome, e pega uma criança no colo, adoecendo-a. As formas de adoecimento na Amazônia indígena são sempre relacionais – menos um malfuncionamento do organismo, uma disfunção orgânica, e mais uma enfermidade causada por outrem (humano ou não humano).

Assim, acredito que uma das formas pelas quais os Tupinambá refletem sobre a intensificação da destruição de seus mundos ao longo do tempo é principalmente através e pelo corpo. Se comer junto é estabelecer, criar parentesco, é tornar pessoas indígenas Tupinambá, a partir da comida da terra o quebranto pode ser entendido como o seu inverso: o momento em que alguém, trabalhando para buscar comida (caça) ou produzir comida (roça), volta para a aldeia sem ter comido e, com isso, enfraquece o corpo de uma criança.

Pensar a violenta história colonial e de destruição de seus territórios como quebranto, como forma relacional de adoecimento a partir do corpo, é pensar esta ruptura, a inversão da positividade do parentesco criada entre aqueles com quem se come. Apontar as possíveis analogias entre história e quebranto é refletir sobre a negatividade e dificuldade de trocas e formação de corpos, formas de enfraquecimento e adoecimento, que advêm da destruição do território e maior dependência de alimentação da cidade, intensificada ao longo dos anos. Existe, assim, um paralelismo entre os efeitos do quebranto e da história no corpo Tupinambá, que resulta no seu enfraquecimento relacionado à má alimentação ou à falta de alimentos.

Trata-se, tanto a história quanto o quebranto e o adoecimento, de formas negativas de experimentar as transformações.

O mundo pelo qual lutam os Tupinambá é um mundo que permite a multiplicação das formas de vida – Fábio Zuker

TweetIHU – Que mundos são esses criados pelos Tupinambá e como se articulam com elementos da floresta, da terra?

Fábio Zuker – Entendo que o mundo pelo qual lutam os Tupinambá, o mundo constantemente criado pelos Tupinambá em meio à destruição, é um mundo que permite a multiplicação das formas de vida – entendendo como vivo um amplo espectro de seres não humanos e formações geológicas e paisagens que, para o olhar moderno, são seres inertes.

Trago aqui dois exemplos, de quando voltei, no final de 2022, para as aldeias Tupinambá para apresentar os capítulos da tese referentes ao avanço da soja.

Em uma conversa com cacica Estevina e Seu Ezeriel, ouvi deles uma formulação que até então desconhecia: a luta pela autodemarcação dos Tupinambá como luta por um território vivo, que implica muito mais do que a importante delimitação física do território, e sim uma luta pela multiplicidade das teias de vida. Já estávamos há uma hora conversando sobre as riquezas, as narrativas, as multiplicidades de espécies e entidades (encantados dos fundos dos rios, mãe da mata) que compõem este território, quando perguntei sobre o significado de ser um território vivo.

Zuker (D), guiado por Seu Pedrinho, analisando no GPS a rota para a autodemarcação Tupinambá | Crédito: acervo de pesquisa de Fábio Zuker/Foto: Thomaz Pedro

Seu Ezeriel mal me deixou terminar de formular a questão, e me respondeu com outra: “e nós não estamos aqui embaixo de uma mangueira, conversando? Tá quente?” E dá uma risadinha. “Não!”, complementou. Algumas horas antes, ninguém aguentava mais ficar nas casas construídas com tijolos e cobertas com placas de amianto que existem na aldeia, e acabamos vindo para uma área repleta de árvores.

Cacica Estevina olha ao redor, e fala: “nosso clima, nossas matas, nossos rios, nossos bichos, os igarapés pras crianças brincarem, isso é o nosso território vivo”. Em um mundo no qual o aumento da temperatura por conta do aquecimento global deixou de ser uma ameaça futura e se converteu em uma realidade cotidiana, me pareceu sagaz a proposta de Seu Ezeriel de trazer

a questão abstrata que havia lhe feito para a pragmática sombra da mangueira. “Nós queremos esse território com tudo que tem dentro, cobra, lacrau (escorpião), onça, e toda a riqueza, não só a madeira. Se eu corto essa mangueira, vendo a madeira, e depois, o que que tem?”, completa ele.

Cacica Estevina: “nosso clima, nossas matas, nossos rios, nossos bichos, os igarapés pras crianças brincarem, isso é o nosso território vivo” | Crédito: acervo de pesquisa de Fábio Zuker/Foto: Thomaz Pedro

Já a pajé e professora Eluídes me recebeu em sua sala de aula para apresentar às crianças esta parte da pesquisa acerca do avanço da soja no Planalto Santareno. Quando entrei na sala, elas cantavam o hino nacional em nheengatu. Eluídes comenta com firmeza os momentos da apresentação em que trato do que qualifiquei de expulsão por asfixia, que ocorre com o avanço da soja no Planalto Santareno: “se eu vendo minha casa, meu terreno, estou vendendo junto o meu corpo e os meus filhos”, afirma ela em relação aos processos de esvaziamento de territórios na Amazônia para permitir a entrada de atividades econômicas destruindo as teias de vida existentes.

IHU – Como compreende o conceito de antropoceno? E como a narrativa indígena acerca da destruição do mundo pode alargar essa visão política moderna do antropoceno?

Fábio Zuker – Eu entendo essa pesquisa como uma investigação acerca de uma linguagem da destruição e da resistência. Um experimento para narrar as formas de destruição no antropoceno, esta era em que os humanos se converteram em uma força geológica, tamanha a alteração promovida na superfície terrestre, seus mares, camadas subterrâneas e atmosfera.

As formas indígenas de conceber e compor mundos são um ponto de vista privilegiado para esta empreitada, já que parece impossível, ou muito pouco frutífero, etnografar suas formas de vida tendo em mente um grande divisor entre natureza e cultura. De certo modo, as pesquisas abertas pelo conceito de antropoceno possuem afinidade com uma consolidada prática da etnologia, para a qual uma descrição atenta dos mundos indígenas implica compreender os modos como outros seres-mais-que-humanos possuem uma agência ativa na constituição do real. Trata-se da busca de uma linguagem que tente trazer ao plano etnográfico traços da perspectiva de indígenas Tupinambá acerca dos conflitos políticos que vivem.

Entendo, no contexto desta tese, e não de maneira exclusiva, o antropoceno como a era dos monocultivos, das plantations. Daí podermos pensar em um plantationceno. Olhar para o antropoceno como uma era de monocultivos permite entender a complexa malha de relações existentes entre os impactos ambientais, destruição e mudanças climáticas causados pelo avanço da soja, e uma cadeia de produção que inclui tanto multinacionais quanto uma presença estatal que toma medidas voltadas a uma forma de desenvolvimento cujo resultado é a concentração de poder, de recursos e de ganhos, por um lado, e a geração de desigualdade, por outro.

Um conceito problemático

O conceito de antropoceno é muito problemático. E aqui diálogo com a pesquisa da geógrafa estadunidense Wendy Wolford, que tem um amplo trabalho de campo no Brasil, junto ao Movimento dos Sem Terra – MST.

Como conceito primeiramente articulado por Crutzen e Stoermer (2000), teve ressonância significativa por permitir classificar as ações humanas sob o mundo natural a ponto de criarem uma nova era geológica, e o papel da ação humana ao induzir a mudança climática. Entretanto, comparto das críticas que consideram o conceito incapaz de diferenciar criticamente as relações de poder e étnico-raciais envolvidas no fenômeno, uma perspectiva que não vem de lugar nenhum e que “falha em endereçar a despossessão de terras indígenas, colonialismo, escravidão e os impactos racionalizados das mudanças climáticas” (WOLFORD, 2021, p. 1624).

Falar em um plantationceno permite, justamente, salientar aspectos que o conceito de antropoceno não abrange: plantations como estruturas sociais inerentemente carregadas de poder e que operam a partir da violência racial. Assim, proponho pensarmos o antropoceno como uma plantocracia (HARNEY; MOTEN, 2021): a ordem política, social e cultural regida por uma determinada forma de geração de valores produzidas pelas plantations, fazendeiros e mercado financeiro.

E minha pesquisa é precisamente uma etnografia do processo mesmo de constituição do neoliberalismo enquanto plantocracia, enquanto regime (geo)político, ecológico, sanitário e cultural regido pelas demandas e geração de valor almejados pelos donos de plantations; e os conflitos que gera numa região habitada por tantos povos indígenas, comunidades quilombolas e ribeirinhas.

IHU – Ainda há tempo para tecermos um território vivo?

Fábio Zuker – Sem sombra de dúvidas! Se algo podemos aprender com os Tupinambá, com os demais povos indígenas do Baixo Tapajós em luta por seus territórios, é a importância de se contrapor aos projetos de destruição de diferentes formas de vida representados pelo agronegócio, pelo garimpo, pelo desmatamento.

Esta agronecropolítica, que opera pela proliferação de espaços esvaziados a partir do uso de agrotóxicos (vejam, o glifosato é uma tecnologia desenvolvida para que determinadas formas de vida vivam, como a soja, em detrimentos de outras), e a profusão de vírus representam um projeto deliberado de morte pelas plantations e efetuam uma dolorosa separação entre corpo e terra, como uma forma de adoecimento-quebranto.

Uma cura possível

Há, no horizonte, uma cura possível, uma suspensão dos efeitos negativos, enfeitiçadores dos monocultivos de soja, e ela envolve um refazer de mundos. A autodemarcação, para a cacica Estevina e Seu Ezeriel, é a forma pela qual lutam para que o território permaneça vivo e pela multiplicidade de formas de vida deste território. “Nós, povos Tupinambá daqui do Baixo Tapajós, mas também os povos do Arapiuns e outra etnia que são os Kumaruara, que estão tudo junto com nós, é para garantir que o território seja demarcado, para que ninguém venha querer entrar dentro pra poder colocar seus grandes empreendimentos. Ninguém não aceita isso, por isso que a gente está lutando pelo território”, explica a cacica Estevina.

A luta pela autonomia no Baixo Tapajós configura-se como uma luta pelo território, é certo, mas também pelo corpo, pela vida, por modos de ser distintos àquele oferecido pelo modelo de progresso que converte a floresta em campos de soja e força aqueles que vivem em íntima relação de coformação com o território a irem viver nas periferias das cidades; uma luta para

permanecer indígenas nos territórios como uma cura aos processos de adoecimento que definem a ecologia da transformação da floresta em campos de soja.

Trata-se, assim, de um habitar pela luta, em que o coletivo, o território, se tece em luta. É um tornar-se selvagem, no sentido da prática-convite que nos propõe a educadora e militante Jera Guarani (2020), a nós, juruá, não indígenas e que passa, tal como no contexto Tupinambá, por uma espécie de recusa dos alimentos vindos da cidade, que ela qualifica como “comida morta”.

A luta pela terra, pela autodemarcação Tupinambá, é uma luta para seguirem comendo “as coisas boas daqui”, como me formularam os Tupinambá, com seus parentes, e para evitar a captura corporal, subjetiva e territorial da plantation enquanto quebranto, enquanto forma de adoecimento.

Referências

HARAWAY, Donna; TSING, Anna. Reflections on the plantationcene: a conversation with Donna Haraway & Anna Tsing, moderated by Gregg Mitman. Edge Effects: University of Wisconsin-Madison, 2019.

WOLFORD, Wendy. The Plantationocene: A Lusotropical Contribution to the Theory, Annals of the American Association of Geographers, 111:6, 1622-1639, 2021, DOI: 10.1080/24694452.2020.1850231.

HARNEY, Stefano; MOTEN, Fred. All incomplete. New York. Minor Compositions 2021

CRUTZEN, Paul; STOERMER, Eugene (2020). The "Anthropocene". Global Change Newsletter, 41: 2000.

GUARANI, Jera. Tornar-se selvagem. Revista Piseagrama. Edição #14 Futuro. Belo Horizonte, 2020. Acesso aqui.

Leia mais

- Atlas Selvagem e o antropoceno: vínculo inextricável entre injustiça social e destruição ambiental. Entrevista especial com Anna Tsing

- Em meio à arquitetura da ecologia selvagem com Anna Tsing

- Tudo está conectado a algo: o programa teórico e político de Donna Haraway. Entrevista especial com Fernando Silva e Silva

- A Amazônia entre o debate global e a tentativa de devastação completa. O paradoxal descompasso entre as palavras e as coisas. Entrevista especial com Bruno Malheiro

- Chão e terra: pontos de partida para o pós-apocalipse

- Grandes projetos e desenvolvimento regional na Amazônia. Artigo de Edilberto Sena

- Tapajós. Vendo o dilúvio chegar. Artigo de Edilberto Sena

- Lideranças indígenas do Baixo Tapajós debatem proteção na Amazônia

- População do Baixo Tapajós têm altas taxas de exposição por mercúrio

- A tragédia que denunciou a intoxicação do Tapajós

- Empresas internacionais querem tornar possíveis, na Amazônia, os projetos da Ferrogrão (EF-170), de hidrelétricas e hidrovia na bacia hidrográfica do Tapajós

- Estudo revela contaminação por mercúrio de 100% dos Munduruku do Rio Tapajós

- Indígenas Munduruku barram audiência pública sobre construção de portos no rio Tapajós

- Movimentos denunciam grandes projetos na bacia do Tapajós

- Amazônia: garimpos jogam ‘uma Brumadinho’ a cada 20 meses no Tapajós

- Tapajós tóxico: garimpo aumenta níveis de mercúrio no rio e população adoece

- Indígenas Munduruku afirmam que estudos da hidrovia Tapajós são inválidos

- Povos do rio Tapajós são 'atropelados' por corredor logístico para levar soja à China, diz estudo

- Construção de hidrelétricas no Tapajós ameaça botos

- Munduruku entregam abaixo-assinado contra hidrelétricas no Tapajós e cobram fiscalização de invasores ao Ministério do Meio Ambiente

- Cultivo de soja no Brasil avança em áreas de desmatamento

- Soja: história, geopolítica e tragédia

- Defensores da Terra no Brasil: “A soja que a Europa importa está manchada de sangue”

- Em 11 anos, fazendas de soja no Mato Grosso desmataram 468 mil hectares ilegalmente

- Área incendiada no "Dia do Fogo" foi transformada em plantação de soja

- As fábricas da soja

- Da plantation ao sertão, o Brasil real inventado pela literatura. Entrevista especial com Luís Augusto Fischer

- A Rainha da Selva: Soja destrói a Amazônia e “chantageia o país”

- O Brasil do agronazifascismo. Artigo de Luiz Fernando Leal Padulla

- Assim a soja invade a Amazônia

- Hidrovias e hidrelétricas na bacia do rio Tapajós: o último passo para desintegrar a Amazônia

- Expansão do agronegócio no Brasil: concentração de ganhos e socialização de perdas. Entrevista especial com Tatiana Oliveira

- Grilagem no Cerrado baiano resvala na Cargill e em fundo de pensão dos EUA

- Estudo relaciona a Cargill ao desmatamento na Amazônia e no Cerrado

- Porto da Cargill em Santarém é repudiado por movimentos sociais